摘要

JDK:1.8.0_202

# 一:数组

数组对应的英文是array,是有限个相同类型的变量所组成的有序集合,数组中的每一个变量被称为元素。

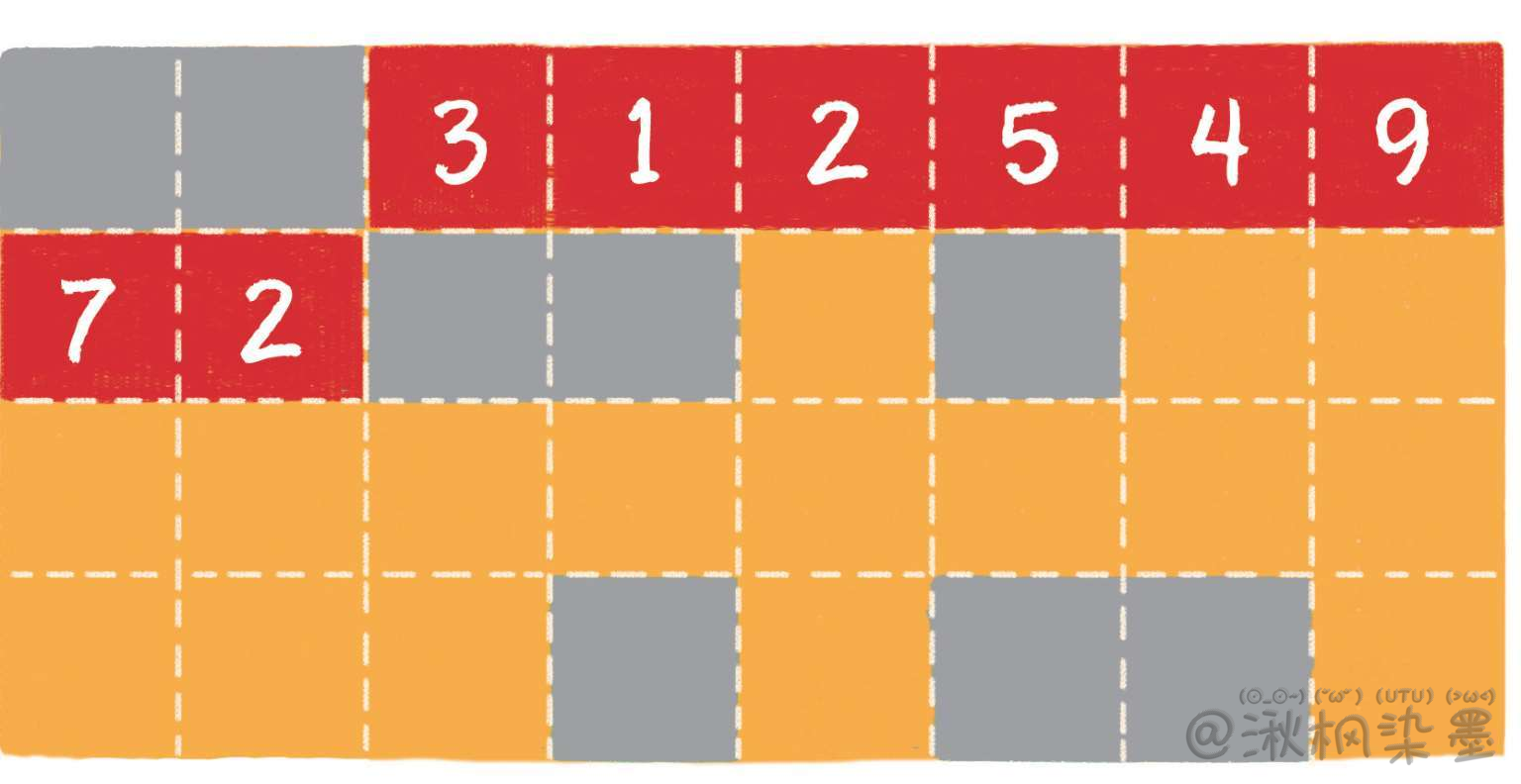

# 1.1 内存存储格式

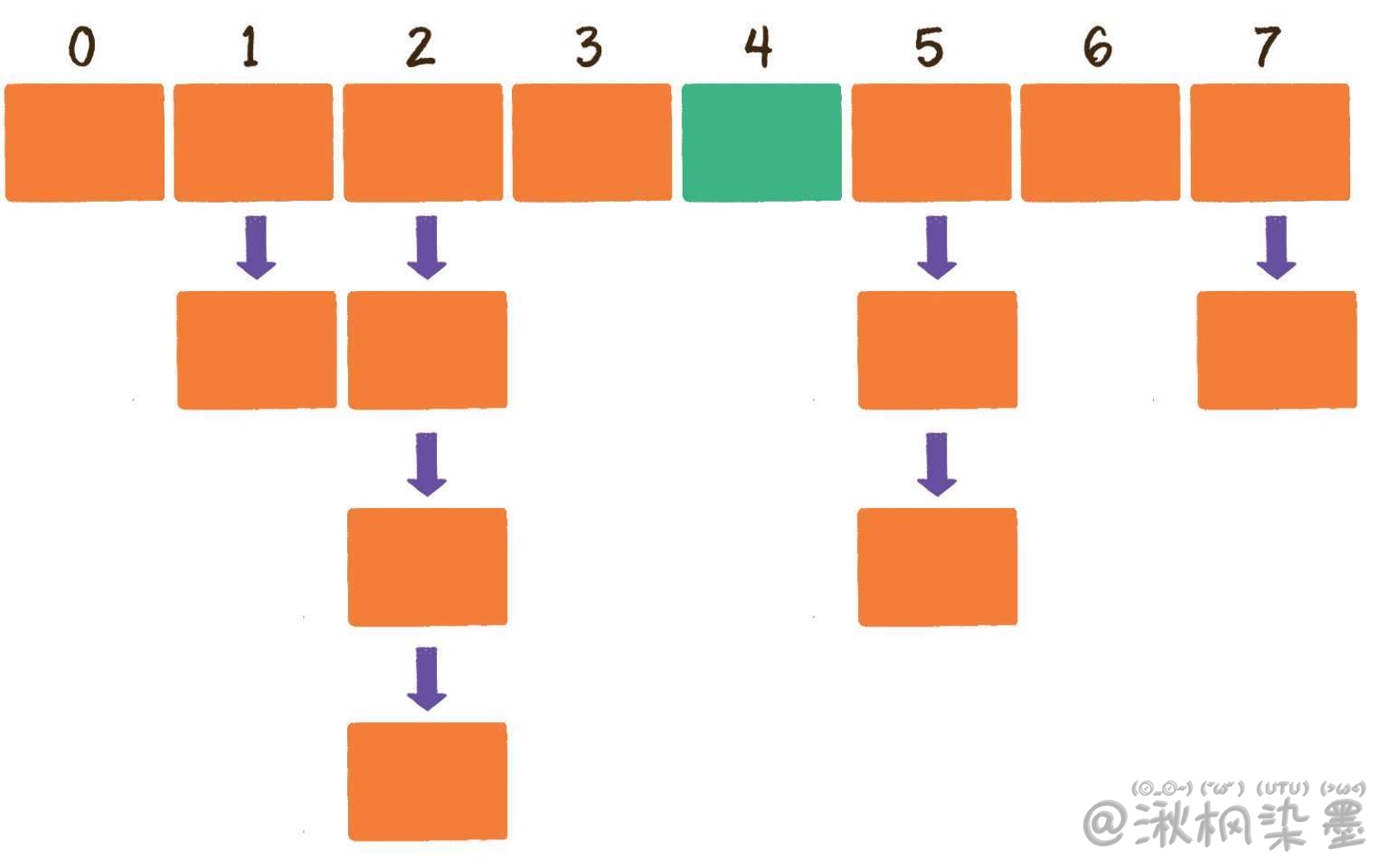

Q:数组在内存中的顺序存储,具体是什么样子呢?

内存是由一个个连续的内存单元组成的,每一个内存单元都有自己的地址。在这些内存单元中,有些被其他数据占用了,有些是空闲的。

数组中的每一个元素,都存储在小小的内存单元中,并且元素之间紧密排列,既不能打乱元素的存储顺序,也不能跳过某个存储单元进行存储。

在上图中,橙色的格子代表空闲的存储单元,灰色的格子代表已占用的存储单元,而红色的连续格子代表数组在内存中的位置。

不同类型的数组,每个元素所占的字节个数也不同,上图只是一个简单的示意图。

# 1.2 基本操作

1. 读取元素

int[] array = new int[]{3, 1, 2, 5, 4, 9, 7, 2};

// 输出数组下标为3的元素

System.out.println(array[3]); // 5

2

3

2. 更新元素

int[] array = new int[]{3, 1, 2, 5, 4, 9, 7, 2};

// 给数组下标为5的元素赋值

array[5] = 10;

// 输出数组下标为5的元素

System.out.println(array[5]); // 10

2

3

4

5

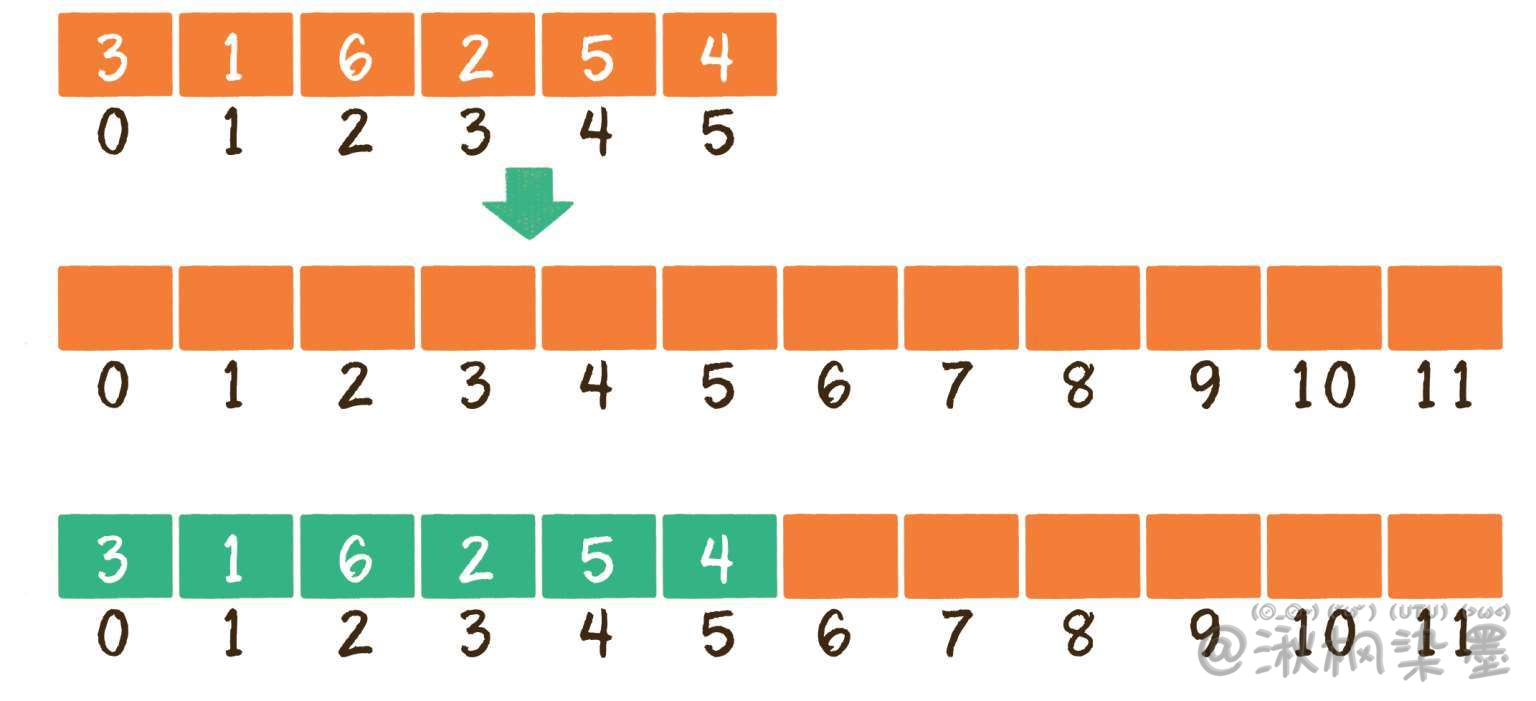

3. 插入元素

由于数组的每一个元素都有其固定下标,所以不得不首先把插入位置及后面的元素向后移动,腾出地方,再把要插入的元素放到对应的数组位置上。

如果满元素,就需要扩容了。不过数组的长度在创建时就已经确定了,此时可以创建一个新数组,长度是旧数组的2倍,再把旧数组中的元素统统复制过去,这样就实现了数组的扩容。

public class ArrayTest {

private int[] array;

private int size;

public ArrayTest(int capacity) {

this.array = new int[capacity];

this.size = 0;

}

/**

* 数组插入元素

*

* @param element 插入的元素

* @param index 插入的位置

* @throws Exception IndexOutOfBoundsException

*/

public void insert(int element, int index) throws Exception {

// 判断访问下标是否超出范围

if (index < 0 || index > size) {

throw new IndexOutOfBoundsException("超出数组实际元素范围");

}

// 如果实际元素达到数组容量上限,则对数组进行扩容

if (size >= array.length) {

resize();

}

// 从右向左循环,将元素逐个向右挪一位

for (int i = size - 1; i >= index; i--) {

array[i + 1] = array[i];

}

// 腾出的位置放入新元素

array[index] = element;

size++;

}

/**

* 数组扩容

*/

public void resize() {

int[] arrayNew = new int[array.length * 2];

// 从旧数组复制到新数组

System.arraycopy(array, 0, arrayNew, 0, array.length);

array = arrayNew;

}

/**

* 输出数组

*/

public void output() {

System.out.println(Arrays.toString(array));

}

public static void main(String[] args) throws Exception {

ArrayTest arrayTest = new ArrayTest(4);

arrayTest.insert(3, 0);

arrayTest.insert(7, 1);

arrayTest.insert(9, 2);

arrayTest.insert(5, 3);

arrayTest.insert(6, 1);

arrayTest.output(); // [3, 6, 7, 9, 5, 0, 0, 0]

}

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

4. 删除元素

数组的删除操作和插入操作的过程相反,如果删除的元素位于数组中间,其后的元素都需要向前挪动1位。

/**

* 数组删除元素

*

* @param index 删除的位置

* @return 删除的元素

*/

public int delete(int index) throws Exception {

//判断访问下标是否超出范围

if (index < 0 || index >= size) {

throw new IndexOutOfBoundsException("超出数组实际元素范围!");

}

int deletedElement = array[index];

//从左向右循环,将元素逐个向左挪1位

for (int i = index; i < size - 1; i++) {

array[i] = array[i + 1];

}

size--;

return deletedElement;

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

# 1.3 优劣势

优点:

具有非常高效的随机访问能力,只要给出下标,就能用常量时间找到对应元素。

缺点:

插入和删除。由于数组元素连续紧密地存储在内存中,插入、删除都会导致大量元素被迫移动,影响效率。

总的来说,数组所适合的是读操作多、写操作少的场景。

# 二:链表

# 2.1 单向链表

链表(linked list)是一种在物理上非连续、非顺序的数据结构,由若干节点(node)所组成。

单向链表的每一个节点又包含两部分,一部分是存放数据的变量data,另一部分是指向下一个节点的指针next。

private static class Node {

int data;

Node next;

}

2

3

4

- 链表的第1个节点被称为头节点;

- 最后1个节点被称为尾节点,尾节点的next指针指向空。

与数组按照下标来随机寻找元素不同,对于链表的其中一个节点A,只能根据节点A的next指针来找到该节点的下一个节点B,再根据节点B的next指针找到下一个节点C……

# 2.2 双向链表

双向链表比单向链表稍微复杂一些,它的每一个节点除了拥有data和next指针,还拥有指向前置节点的prev指针。

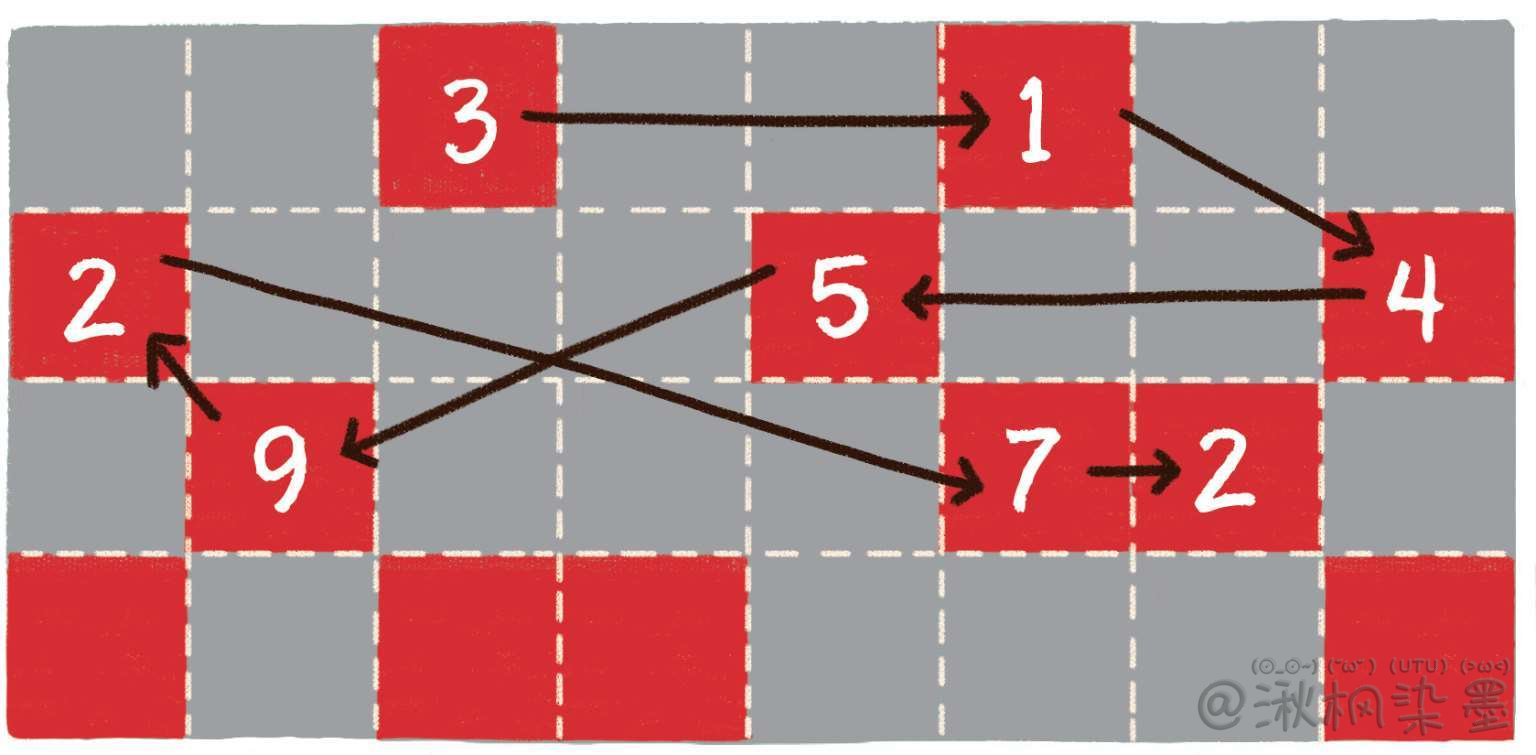

# 2.3 内存存储格式

链表则采用了见缝插针的方式,链表的每一个节点分布在内存的不同位置,依靠next指针关联起来。这样可以灵活有效地利用零散的碎片空间。

图中的箭头代表链表节点的next指针

# 2.4 基本操作

1. 查找节点

在查找元素时,链表不像数组那样可以通过下标快速进行定位,只能从头节点开始向后一个一个节点逐一查找。

2. 更新节点

如果不考虑查找节点的过程,链表的更新过程会像数组那样简单,直接把旧数据替换成新数据即可。

3. 插入节点

尾部插入:

- 把最后一个节点的next指针指向新插入的节点。

头部插入:

- 把新节点的next指针指向原先的头节点;

- 把新节点变为链表的头节点。

中间插入:

- 新节点的next指针,指向插入位置的节点;

- 插入位置前置节点的next指针,指向新节点。

3. 删除节点

尾部插入:

- 把倒数第2个节点的next指针指向空。

头部插入:

- 把链表的头节点设为原先头节点的next指针。

中间插入:

- 把要删除节点的前置节点的next指针,指向要删除元素的下一个节点。

许多高级语言,如Java,拥有自动化的垃圾回收机制,所以不用刻意去释放被删除的节点,只要没有外部引用指向它们,被删除的节点会被自动回收。

完整代码

public class MyLinkedList {

// 头节点指针

private Node head;

// 尾节点指针

private Node last;

// 链表实际长度

private int size;

/**

* 链表插入元素

*

* @param data 插入元素

* @param index 插入位置

*/

public void insert(int data, int index) throws Exception {

if (index < 0 || index > size) {

throw new IndexOutOfBoundsException(" 超出链表节点范围!");

}

Node insertedNode = new Node(data);

if (size == 0) {

//空链表

head = insertedNode;

last = insertedNode;

} else if (index == 0) {

//插入头部

insertedNode.next = head;

head = insertedNode;

} else if (size == index) {

//插入尾部

last.next = insertedNode;

last = insertedNode;

} else {

//插入中间

Node prevNode = get(index - 1);

insertedNode.next = prevNode.next;

prevNode.next = insertedNode;

}

size++;

}

/**

* 链表删除元素

*

* @param index 删除的位置

*/

public Node remove(int index) throws Exception {

if (index < 0 || index >= size) {

throw new IndexOutOfBoundsException(" 超出链表节点范围!");

}

Node removedNode = null;

if (index == 0) {

//删除头节点

removedNode = head;

head = head.next;

} else if (index == size - 1) {

//删除尾节点

Node prevNode = get(index - 1);

removedNode = prevNode.next;

prevNode.next = null;

last = prevNode;

} else {

//删除中间节点

Node prevNode = get(index - 1);

Node nextNode = prevNode.next.next;

removedNode = prevNode.next;

prevNode.next = nextNode;

}

size--;

return removedNode;

}

/**

* 链表查找元素

*

* @param index 查找的位置

*/

public Node get(int index) throws Exception {

if (index < 0 || index >= size) {

throw new IndexOutOfBoundsException(" 超出链表节点范围!");

}

Node temp = head;

for (int i = 0; i < index; i++) {

temp = temp.next;

}

return temp;

}

/**

* 输出链表

*/

public void output() {

Node temp = head;

while (temp != null) {

System.out.print(temp.data + " ");

temp = temp.next;

}

}

/**

* 链表节点

*/

private static class Node {

int data;

Node next;

Node(int data) {

this.data = data;

}

}

public static void main(String[] args) throws Exception {

MyLinkedList myLinkedList = new MyLinkedList();

myLinkedList.insert(3, 0);

myLinkedList.insert(7, 1);

myLinkedList.insert(9, 2);

myLinkedList.insert(5, 3);

myLinkedList.insert(6, 1);

myLinkedList.remove(0);

myLinkedList.output(); // 6 7 9 5

}

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

# 2.5 数组VS链表

时间复杂度:

| 查找 | 更新 | 插入 | 删除 | |

|---|---|---|---|---|

| 数组 | O(1) | O(1) | O(n) | O(n) |

| 链表 | O(n) | O(1) | O(1) | O(1) |

从表格可以看出,数组的优势在于能够快速定位元素,对于读操作多、写操作少的场景来说,用数组更合适一些。相反地,链表的优势在于能够灵活地进行插入和删除操作,如果需要在尾部频繁插入、删除元素,用链表更合适一些。

# 三:栈和队列

# 3.1 栈

栈中的元素只能先入后出(First In Last Out,简称FILO)。最早进入的元素存放的位置叫作栈底(bottom),最后进入的元素存放的位置叫作栈顶(top)。

栈这种数据结构既可以用数组来实现,也可以用链表来实现。

# 3.2 基本操作

1. 入栈

时间复杂度:O(1)

入栈操作(push)就是把新元素放入栈中,只允许从栈顶一侧放入元素,新元素的位置将会成为新的栈顶。

这里以数组实现为例

2. 出栈

时间复杂度:O(1)

出栈操作(pop)就是把元素从栈中弹出,只有栈顶元素才允许出栈,出栈元素的前一个元素将会成为新的栈顶。

这里以数组实现为例。

完整代码

public class MyStack {

private int[] array;

private int maxSize;

private int top;

public MyStack(int size) {

this.maxSize = size;

array = new int[size];

top = -1;

}

// 压入数据

public void push(int value) {

if (top < maxSize - 1) {

array[++top] = value;

}

}

// 弹出栈顶数据

public int pop() {

return array[top--];

}

// 访问栈顶数据

public int peek() {

return array[top];

}

// 判断栈是否为空

public boolean isEmpty() {

return top == -1;

}

//判断栈是否满了

public boolean isFull() {

return top == maxSize - 1;

}

public static void main(String[] args) {

MyStack stack = new MyStack(3);

stack.push(1);

stack.push(2);

stack.push(3);

System.out.println(stack.peek()); // 3

while (!stack.isEmpty()) {

System.out.print(stack.pop() + " "); // 3 2 1

}

}

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

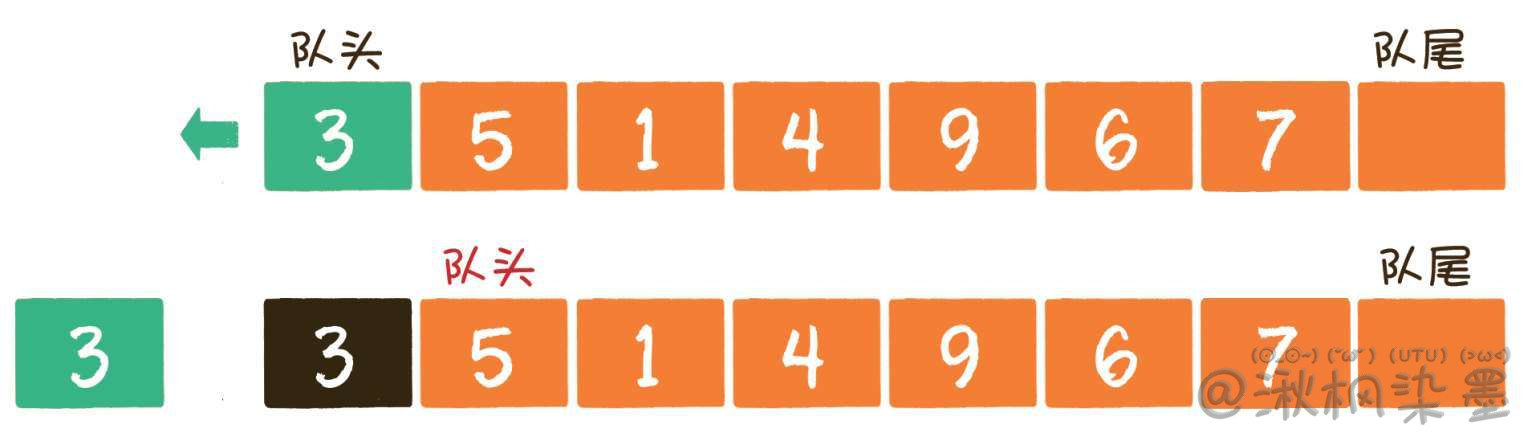

# 3.3 队列

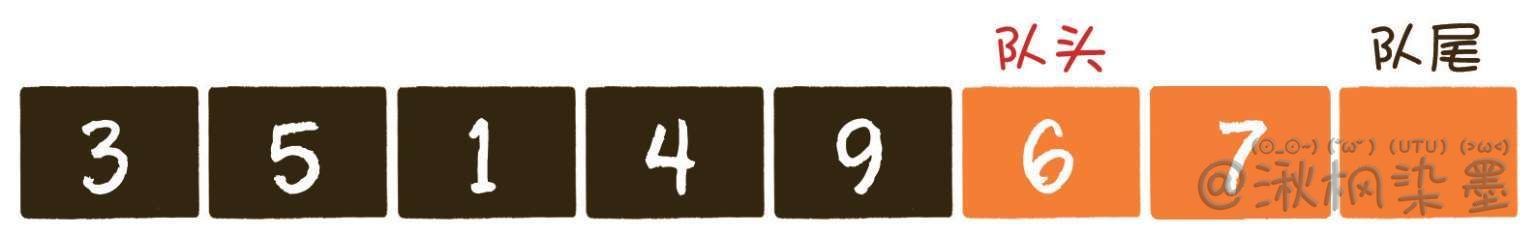

队列(queue)是一种线性数据结构,队列中的元素只能先入先出(First In First Out,简称FIFO)。队列的出口端叫作队头(front),队列的入口端叫作队尾(rear)。

与栈类似,队列这种数据结构既可以用数组来实现,也可以用链表来实现。

# 3.4 基本操作

1. 入队

入队(enqueue)就是把新元素放入队列中,只允许在队尾的位置放入元素,新元素的下一个位置将会成为新的队尾。

2. 出队

出队操作(dequeue)就是把元素移出队列,只允许在队头一侧移出元素,出队元素的后一个元素将会成为新的队头。

Q:如果用数组实现,不断出队,队头左边的空间失去作用,那队列容量岂不是越来越小了?例如下图:

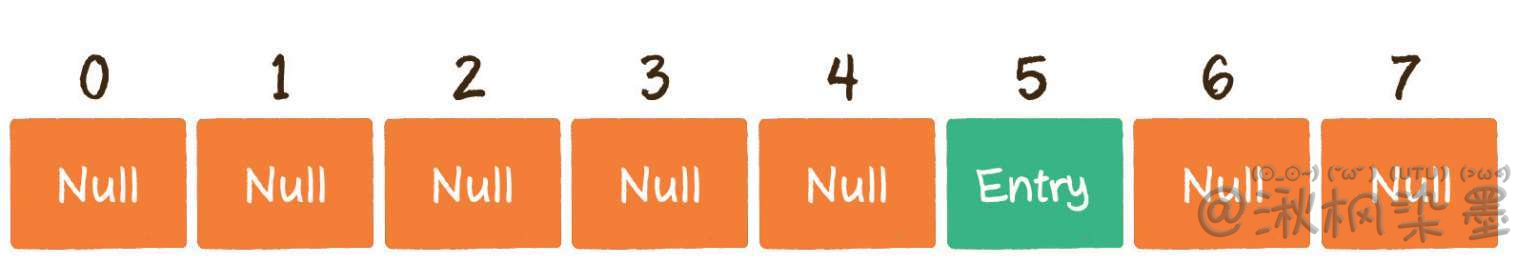

A:用数组实现的队列可以采用循环队列的方式来维持队列容量的恒定。

循环队列

假设一个队列经过反复的入队和出队操作,还剩下2个元素,在 "物理" 上分布于数组的末尾位置。这时又有一个新元素将要入队。

在数组不做扩容的前提下,如何让新元素入队并确定新的队尾位置呢?可以利用已出队元素留下的空间,让队尾指针重新指回数组的首位。

这样一来,整个队列的元素就 "循环" 起来了。在物理存储上,队尾的位置也可以在队头之前。当再有元素入队时,将其放入数组的首位,队尾指针继续后移即可。

一直到(队尾下标+1)%数组长度 = 队头下标时,代表此队列真的已经满了。需要注意的是,队尾指针指向的位置永远空出1位,所以队列最大容量比数组长度小1。

代码实现

public class MyQueue {

private int[] array;

private int front;

private int rear;

public MyQueue(int capacity) {

this.array = new int[capacity];

}

/**

* 入队

*

* @param element 入队的元素

*/

public void enQueue(int element) throws Exception {

if ((rear + 1) % array.length == front) {

throw new Exception(" 队列已满!");

}

array[rear] = element;

rear = (rear + 1) % array.length;

}

/**

* 出队

*/

public int deQueue() throws Exception {

if (rear == front) {

throw new Exception(" 队列已空!");

}

int deQueueElement = array[front];

front = (front + 1) % array.length;

return deQueueElement;

}

/**

* 输出队列

*/

public void output() {

for (int i = front; i != rear; i = (i + 1) % array.length) {

System.out.print(array[i] + " ");

}

}

public static void main(String[] args) throws Exception {

MyQueue myQueue = new MyQueue(6);

myQueue.enQueue(3);

myQueue.enQueue(5);

myQueue.enQueue(6);

myQueue.enQueue(8);

myQueue.enQueue(1);

myQueue.deQueue();

myQueue.deQueue();

myQueue.deQueue();

myQueue.enQueue(2);

myQueue.enQueue(4);

myQueue.enQueue(9);

myQueue.output(); // 8 1 2 4 9

}

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

# 四:散列表

散列表也叫作哈希表(hash table),这种数据结构提供了键(Key)和值(Value)的映射关系。只要给出一个Key,就可以高效查找到它所匹配的Value,时间复杂度接近于O(1)。

散列表在本质上也是一个数组。通过某种方式,把Key和数组下标进行转换。这个转换的地方叫做哈希函数。

在Java及大多数面向对象的语言中,每一个对象都有属于自己的hashcode,这个hashcode是区分不同对象的重要标识。无论对象自身的类型是什么,它们的hashcode都是一个整型变量。

既然都是整型变量,想要转化成数组的下标也就不难实现了。最简单的转化方式是什么呢?是按照数组长度进行取模运算。

index = HashCode (Key) % Array.length

实际上,JDK(Java Development Kit,Java语言的软件开发工具包)中的哈希函数并没有直接采用取模运算,而是利用了位运算的方式来优化性能。不过在这里可以姑且简单理解成取模操作。

通过哈希函数,可以把字符串或其他类型的Key,转化成数组的下标index。

如给出一个长度为8的数组,则当

key=001121时,

index = HashCode ("001121") % Array.length = 1420036703 % 8 = 7

而当key=this时,

index = HashCode ("this") % Array.length = 3559070 % 8 = 6

# 4.1 基本操作

1. 写操作(put)

写操作就是在散列表中插入新的键值对(在JDK中叫作Entry)。

如调用hashMap.put("002931", "王五"),意思是插入一组Key为002931、Value为王五的键值对。

具体该怎么做呢?

第1步,通过哈希函数,把Key转化成数组下标5。

第2步,如果数组下标5对应的位置没有元素,就把这个Entry填充到数组下标5的位置。

但是,由于数组的长度是有限的,当插入的Entry越来越多时,不同的Key通过哈希函数获得的下标有可能是相同的。例如002936这个Key对应的数组下标是2;002947这个Key对应的数组下标也是2。

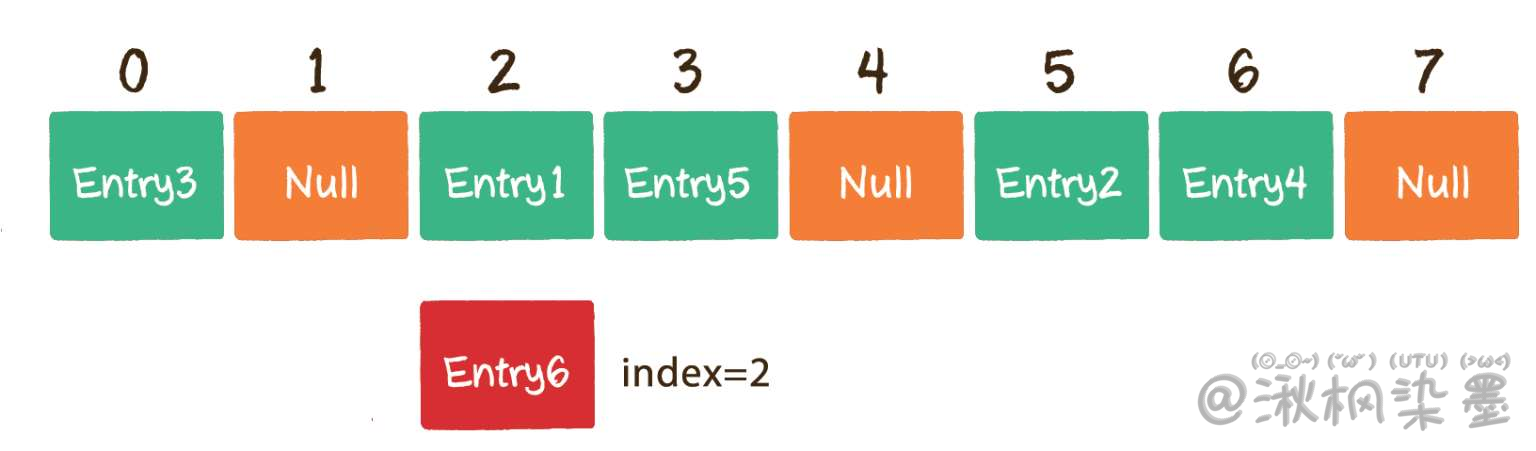

这种情况,就叫作哈希冲突。哈希冲突是无法避免的,既然不能避免,就要想办法来解决。解决哈希冲突的方法主要有两种,一种是开放寻址法,一种是链表法。

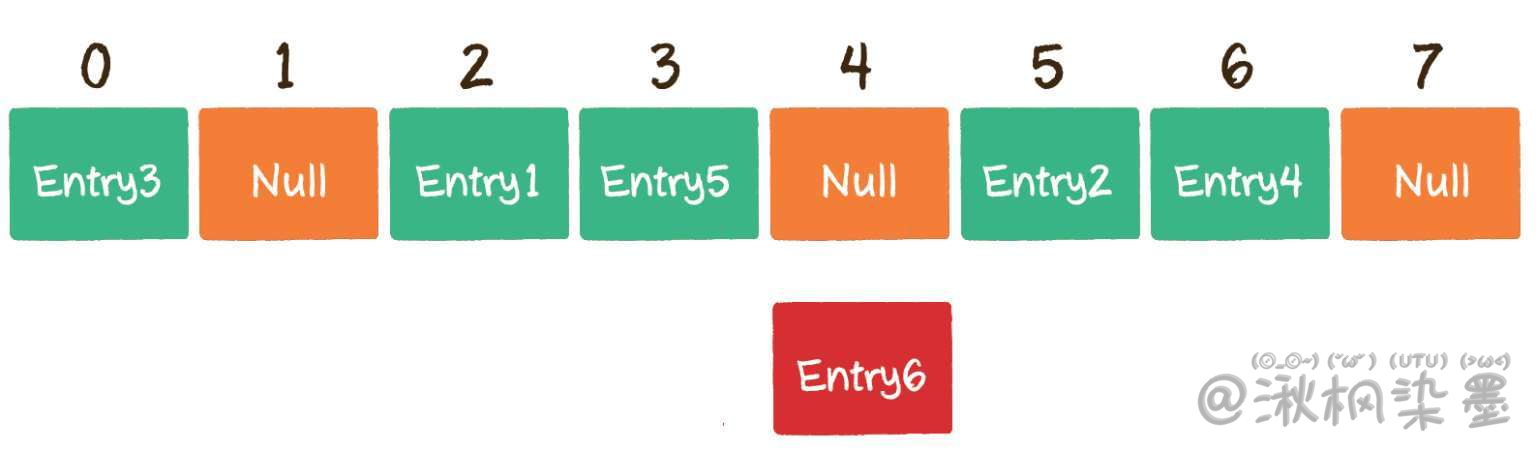

开放寻址法的原理很简单,当一个Key通过哈希函数获得对应的数组下标已被占用时,我们可以“另谋高就”,寻找下一个空档位置。

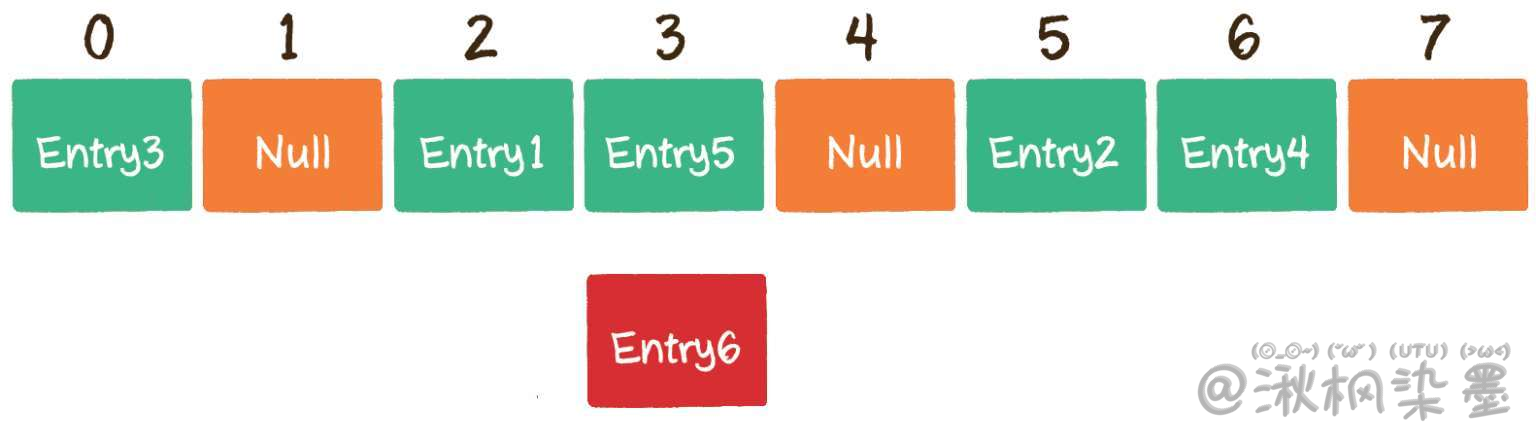

以上面的情况为例,Entry6通过哈希函数得到下标2,该下标在数组中已经有了其他元素,那么就向后移动1位,看看数组下标3的位置是否有空。

很不巧,下标3也已经被占用,那么就再向后移动1位,看看数组下标4的位置是否有空。

幸运的是,数组下标4的位置还没有被占用,因此把Entry6存入数组下标4的位置。

这就是开放寻址法的基本思路。当然,在遇到哈希冲突时,寻址方式有很多种,并不一定只是简单地寻找当前元素的后一个元素,这里只是举一个简单的示例而已。

在Java中,ThreadLocal所使用的就是开放寻址法。

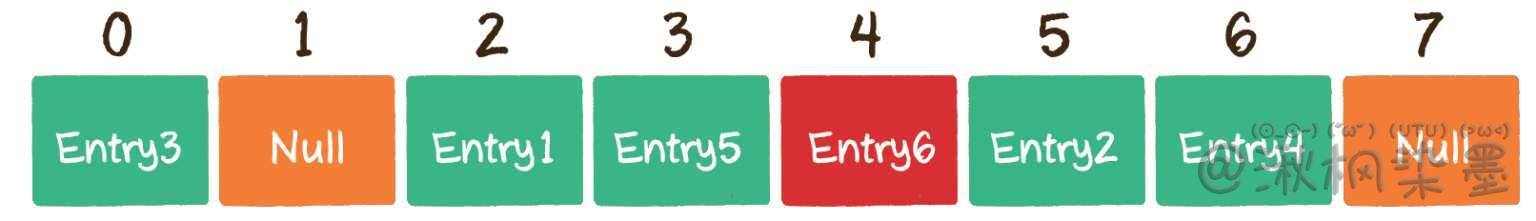

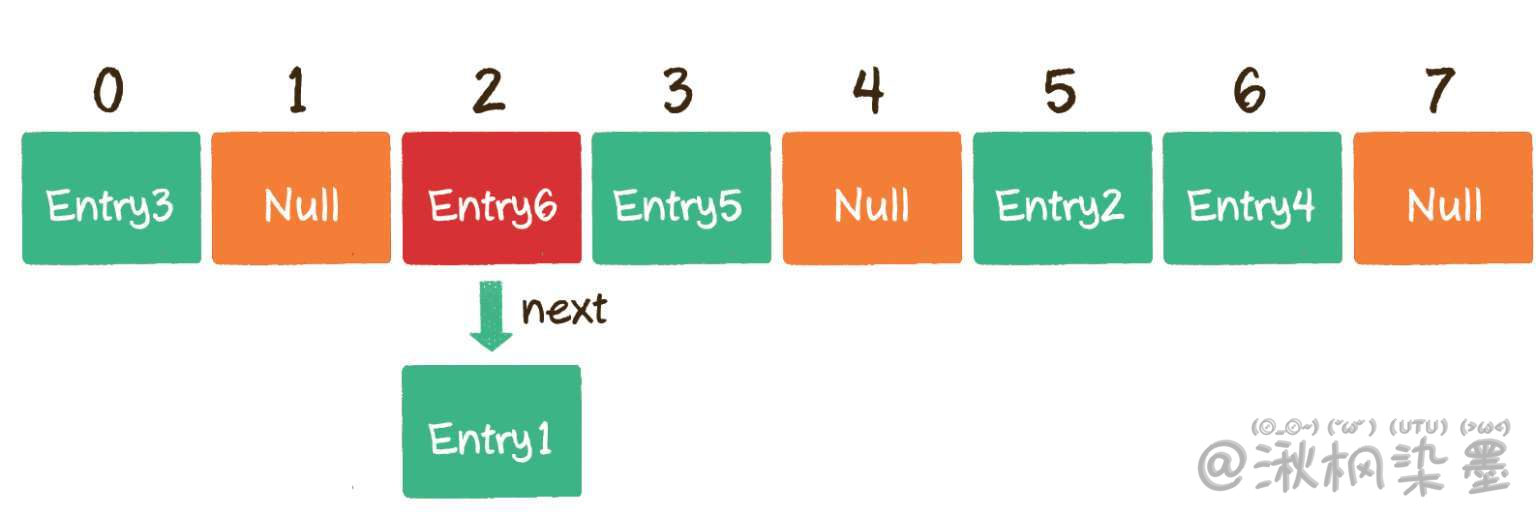

接下来,重点讲一下解决哈希冲突的另一种方法——链表法。这种方法被应用在了Java的集合类HashMap当中。

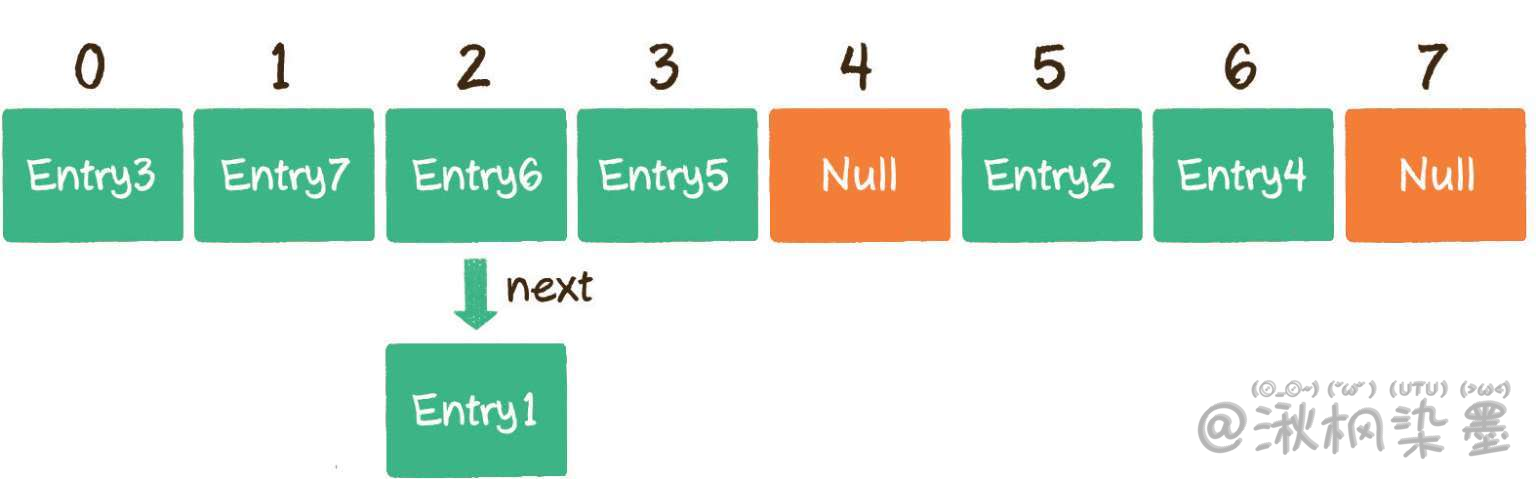

HashMap数组的每一个元素不仅是一个Entry对象,还是一个链表的头节点。每一个Entry对象通过next指针指向它的下一个Entry节点。当新来的Entry映射到与之冲突的数组位置时,只需要插入到对应的链表中即可。

2. 读操作(get)

读操作就是通过给定的Key,在散列表中查找对应的Value。

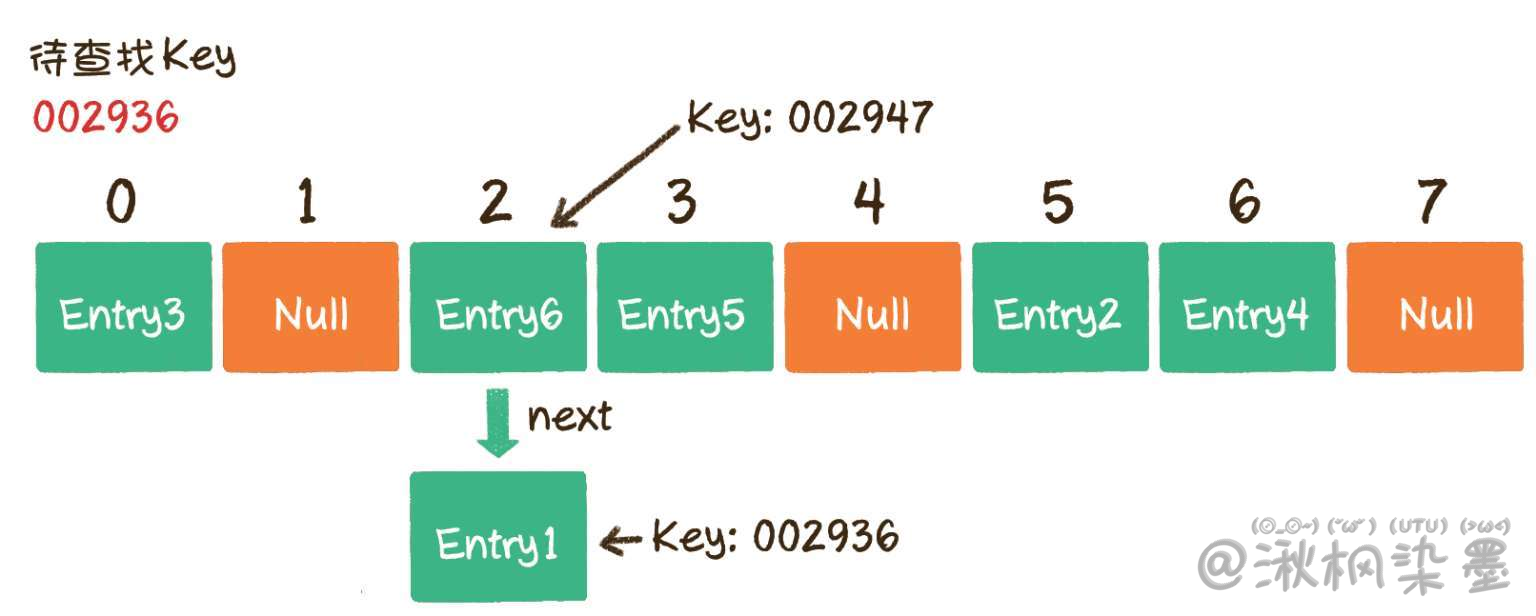

例如调用 hashMap.get("002936"),意思是查找Key为002936的Entry在散列表中所对应的值。

具体该怎么做呢?下面以链表法为例来讲一下。

第1步,通过哈希函数,把Key转化成数组下标2。

第2步,找到数组下标2所对应的元素,如果这个元素的Key是002936,那么就找到了;如果这个Key不是002936也没关系,由于数组的每个元素都与一个链表对应,我们可以顺着链表慢慢往下找,看看能否找到与Key相匹配的节点。

在上图中,首先查到的节点Entry6的Key是002947,和待查找的Key 002936不符。接着定位到链表下一个节点Entry1,发现Entry1的Key 002936正是我们要寻找的,所以返回Entry1的Value即可。

3. 扩容(resize)

首先,什么时候需要进行扩容呢?

当经过多次元素插入,散列表达到一定饱和度时,Key映射位置发生冲突的概率会逐渐提高。这样一来,大量元素拥挤在相同的数组下标位置,形成很长的链表,对后续插入操作和查询操作的性能都有很大影响。

这时,散列表就需要扩展它的长度,也就是进行扩容。

对于JDK中的散列表实现类HashMap来说,影响其扩容的因素有两个。

- Capacity,即HashMap的当前长度

- LoadFactor,即HashMap的负载因子,默认值为0.75f

衡量HashMap需要进行扩容的条件如下。

HashMap.Size >= Capacity * LoadFactor

扩容不是简单地把散列表的长度扩大,而是经历了下面两个步骤:

- 扩容,创建一个新的Entry空数组,长度是原数组的2倍。

2.重新Hash,遍历原Entry数组,把所有的Entry重新Hash到新数组中。为什么要重新Hash呢?因为长度扩大以后,Hash的规则也随之改变。

经过扩容,原本拥挤的散列表重新变得稀疏,原有的Entry也重新得到了尽可能均匀的分配。

扩容前的HashMap。

扩容后的HashMap。

以上就是散列表各种基本操作的原理。

需要注意的是,关于HashMap的实现,JDK 8和以前的版本有着很大的不同。当多个Entry被Hash到同一个数组下标位置时,为了提升插入和查找的效率,HashMap会把Entry的链表转化为红黑树这种数据结构。

# 五:参考文献

- 《大话数据结构 — 程杰》

- 《漫画算法 — 魏梦舒》