摘要

JDK:1.8.0_202

# 一:前言

树和图就是典型的非线性数据结构。

在数据结构中,树的定义如下:

树(tree)是n(n≥0)个节点的有限集。当n=0时,称为空树。在任意一个非空树中,有如下特点。

有且仅有一个特定的称为根的节点。

当n>1时,其余节点可分为m(m>0)个互不相交的有限集,每一个集合本身又是一个树,并称为根的子树。

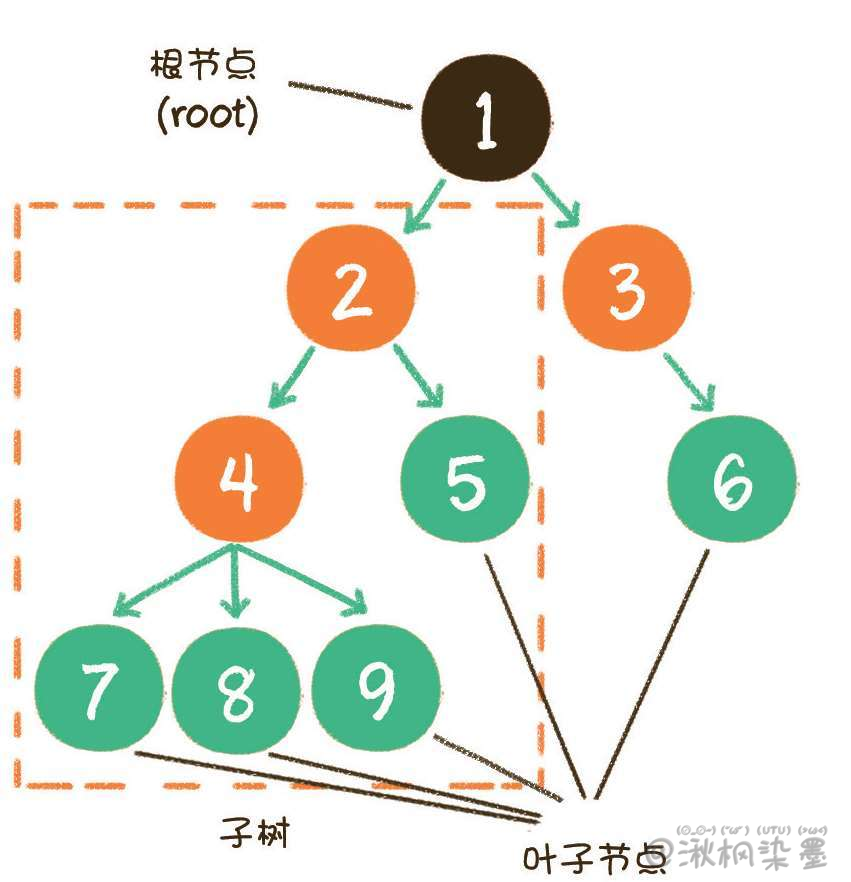

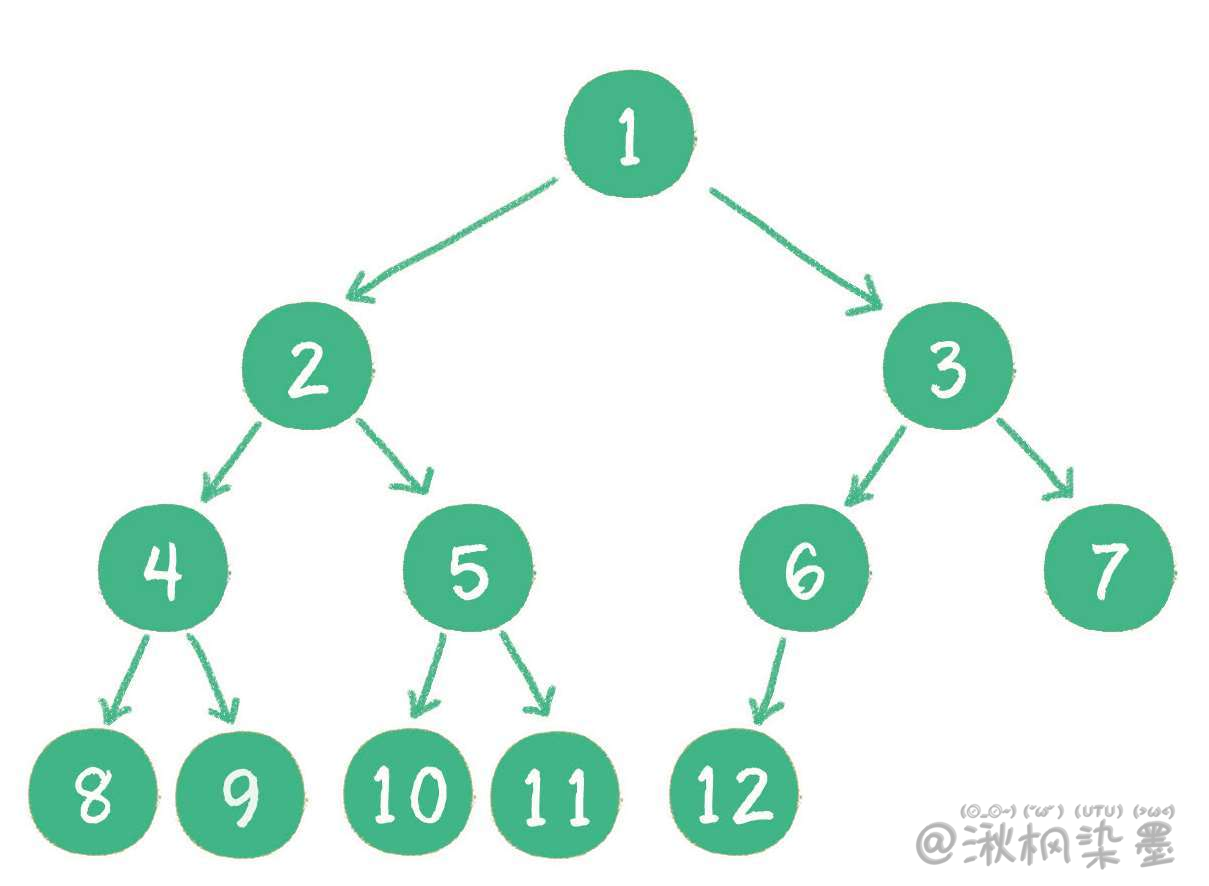

下面这张图,就是一个标准的树结构。

在上图中,节点1是根节点(root);节点5、6、7、8是树的末端,没有 "孩子",被称为叶子节点(leaf)。图中的虚线部分,是根节点1的其中一个子树。

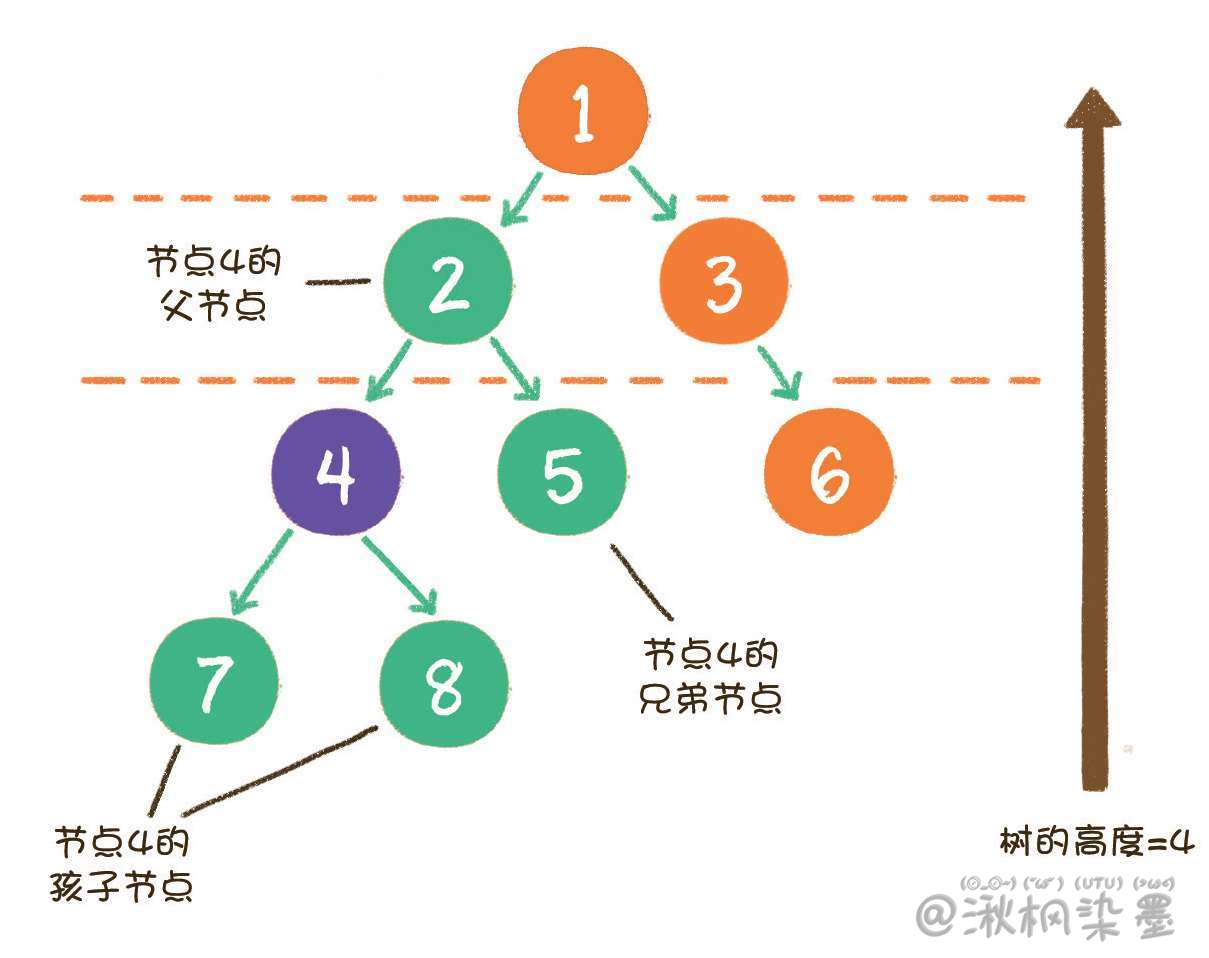

同时,树的结构从根节点到叶子节点,分为不同的层级。从一个节点的角度来看,它的上下级和同级节点关系如下。

在上图中,节点4的上一级节点,是节点4的父节点(parent);从节点4衍生出来的节点,是节点4的孩子节点(child);和节点4同级,由同一个父节点衍生出来的节点,是节点4的兄弟节点(sibling)。树的最大层级数,被称为树的高度或深度。显然,上图这个树的高度是4。

# 二:二叉树

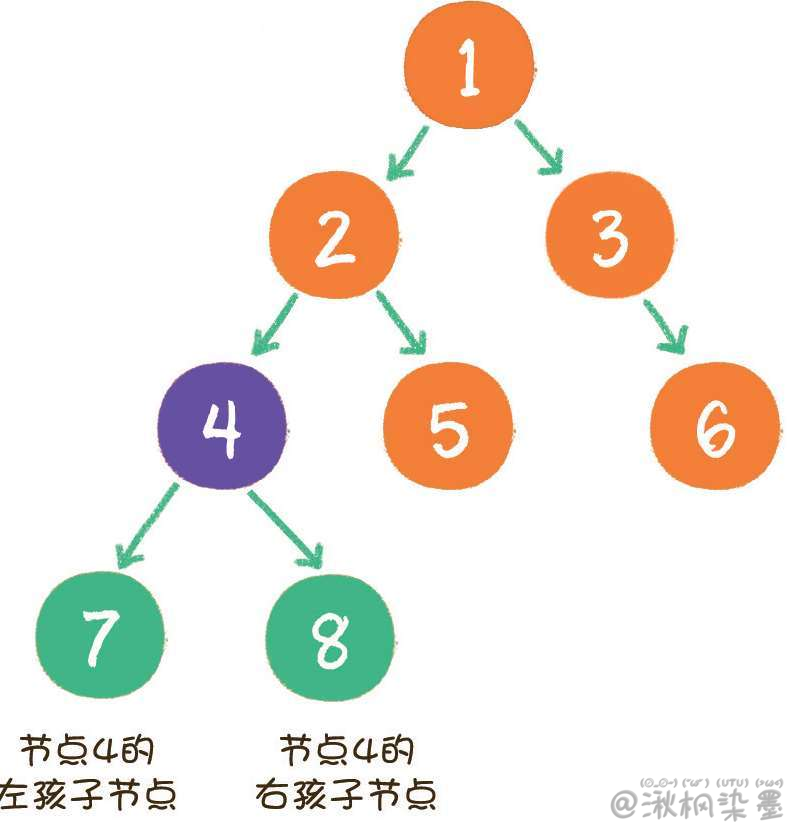

二叉树(binary tree)是树的一种特殊形式。二叉,顾名思义,这种树的每个节点最多有2个孩子节点。注意,这里是最多有2个,也可能只有1个,或者没有孩子节点。

二叉树节点的两个孩子节点,一个被称为左孩子(left child),一个被称为右孩子**(right child)**。这两个孩子节点的顺序是固定的,就像人的左手就是左手,右手就是右手,不能够颠倒或混淆。

此外,二叉树还有两种特殊形式,一个叫作满二叉树,另一个叫作完全二叉树。

# 2.1 满二叉树

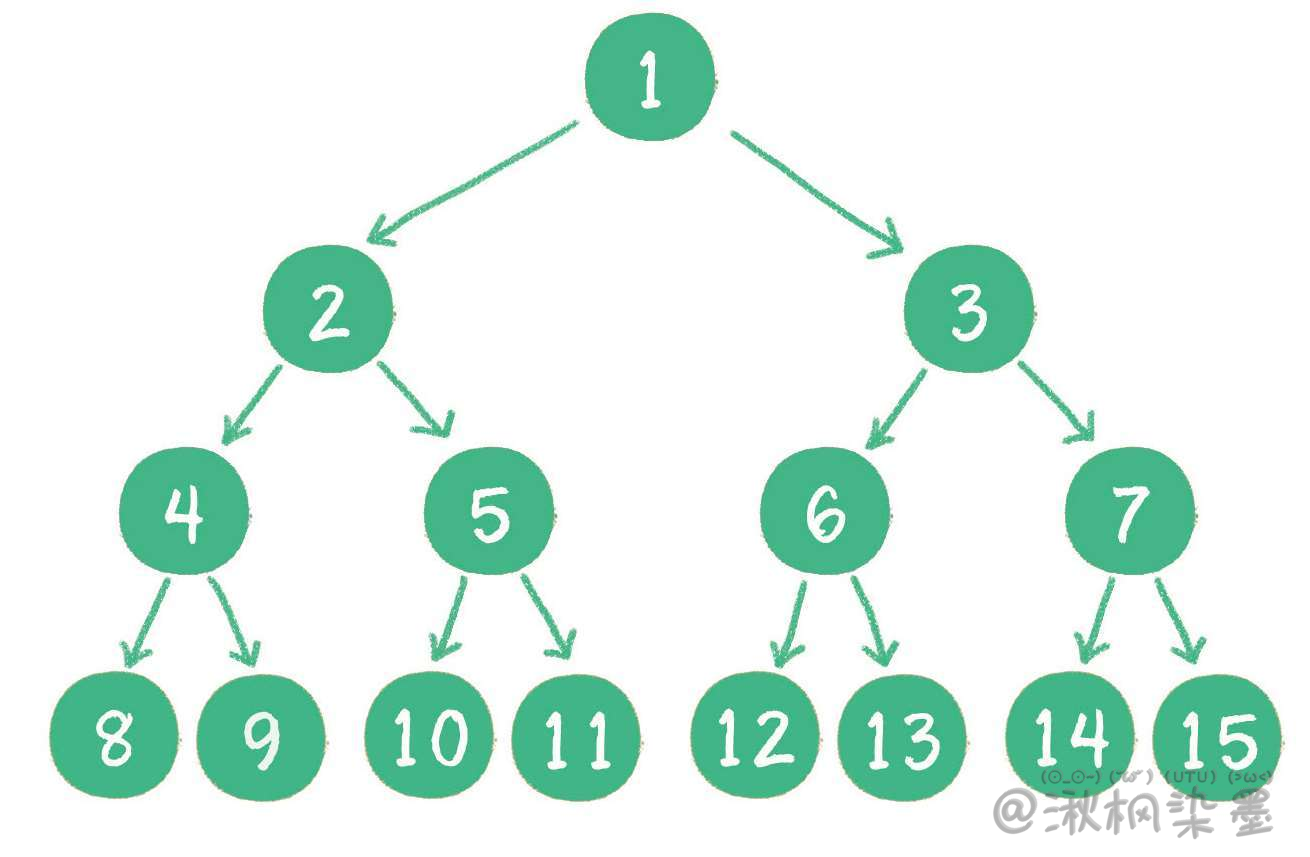

一个二叉树的所有非叶子节点都存在左右孩子,并且所有叶子节点都在同一层级上,那么这个树就是满二叉树。

# 2.2 完全二叉树

对一个有n个节点的二叉树,按层级顺序编号,则所有节点的编号为从1到n。如果这个树所有节点和同样深度的满二叉树的编号为从1到n的节点位置相同,则这个二叉树为完全二叉树。

在上图中,二叉树编号从1到12的12个节点,和前面满二叉树编号从1到12的节点位置完全对应。因此这个树是完全二叉树。

完全二叉树的条件没有满二叉树那么苛刻:满二叉树要求所有分支都是满的;而完全二叉树只需保证最后一个节点之前的节点都齐全即可。

# 2.3 内存存储格式

二叉树属于逻辑结构,可以通过 链式存储结构 和 数组 这物理结构来表达。

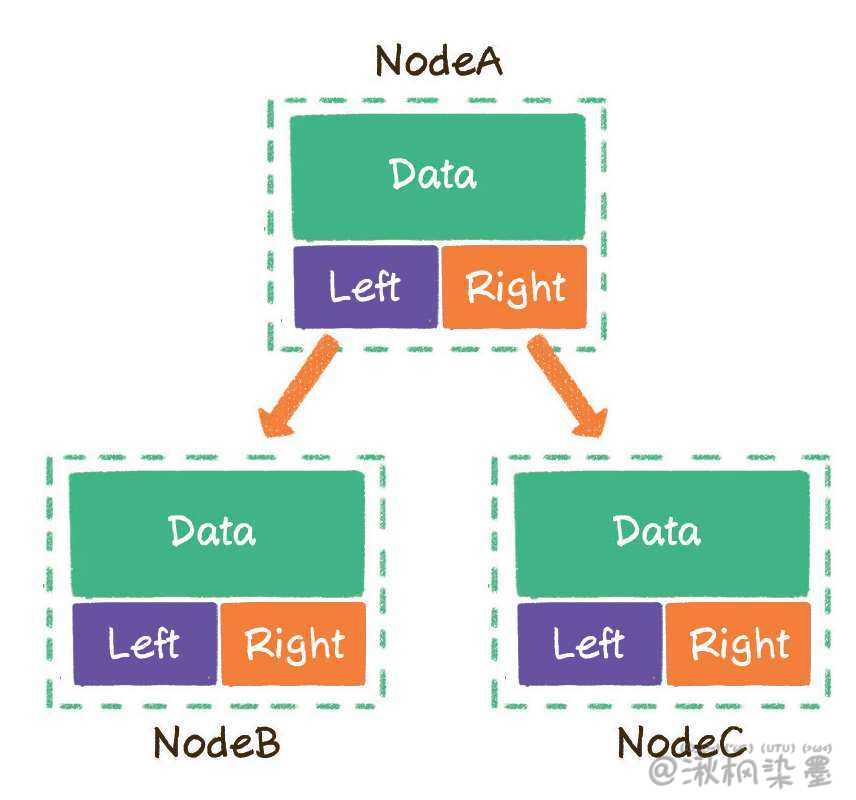

1. 链式存储结构

二叉树的每一个节点包含3部分:

- 存储数据的data变量;

- 指向左孩子的left指针;

- 指向右孩子的right指针。

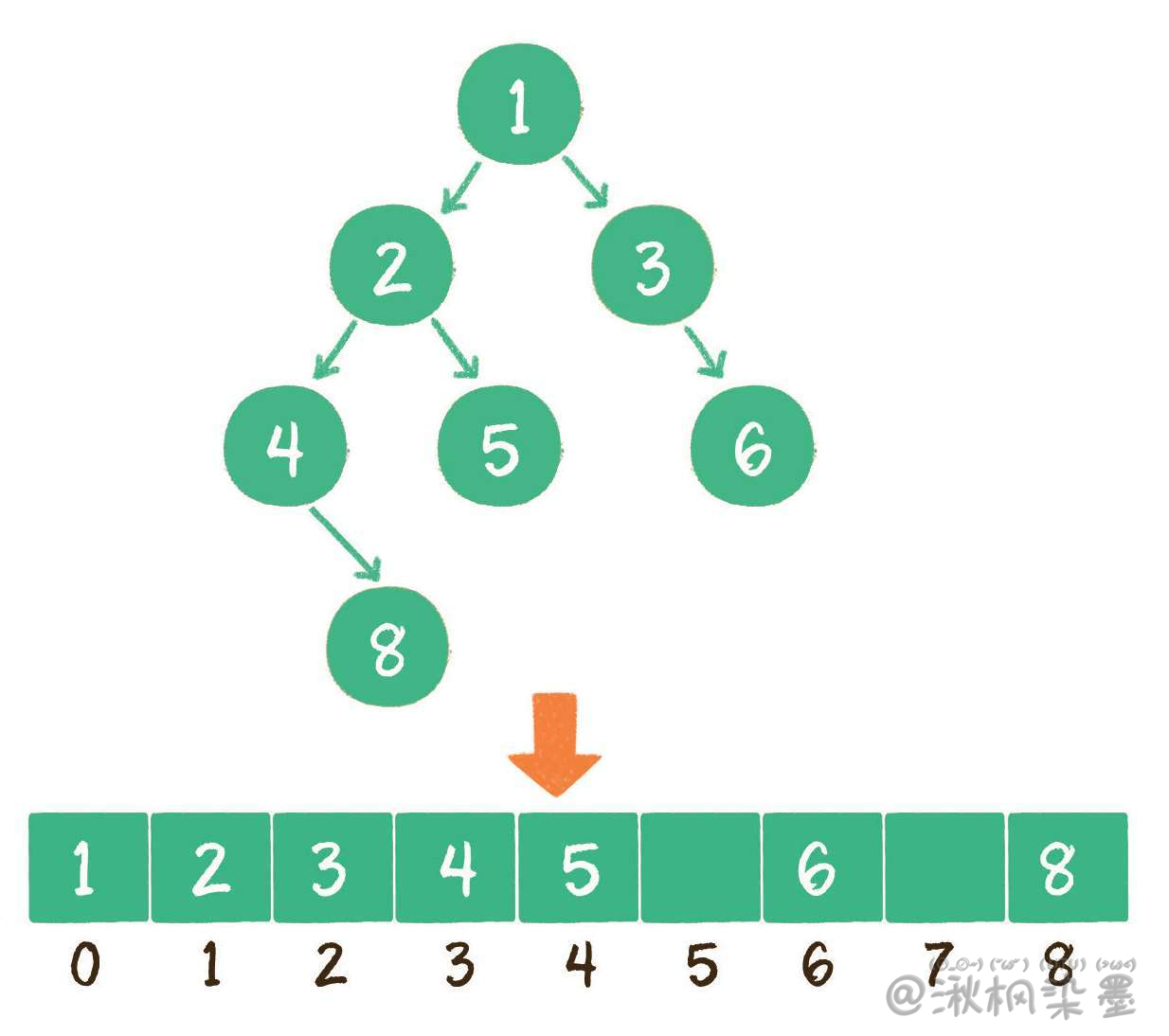

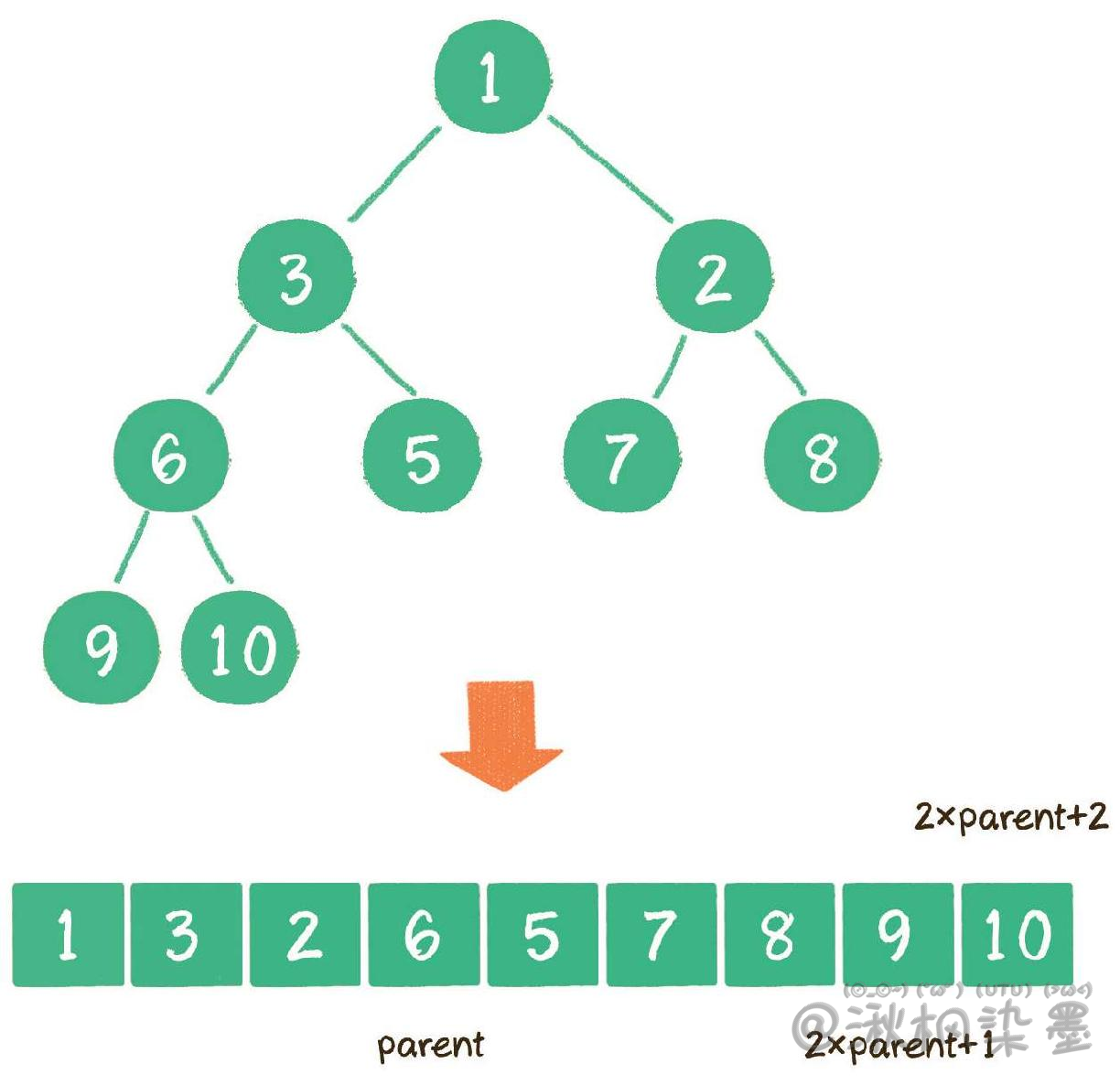

2. 数组

使用数组存储时,会按照层级顺序把二叉树的节点放到数组中对应的位置上。如果某一个节点的左孩子或右孩子空缺,则数组的相应位置也空出来。

为什么这样设计呢?因为这样可以更方便地在数组中定位二叉树的孩子节点和父节点。

假设一个父节点的下标是parent,那么它的左孩子节点下标就是 2×parent + 1;右孩子节点下标就是 2×parent + 2。

反过来,假设一个左孩子节点的下标是leftChild,那么它的父节点下标就是 (leftChild-1)/ 2。

假如节点4在数组中的下标是3,节点4是节点2的左孩子,节点2的下标可以直接通过计算得出 节点2的下标 = (3-1)/2 = 1。

显然,对于一个稀疏的二叉树来说,用数组表示法是非常浪费空间的。

# 2.4 二叉树的应用

二叉树包含许多特殊的形式,每一种形式都有自己的作用,但是其最主要的应用还在于进行 查找操作 和 维持相对顺序 这两个方面。

1. 查找

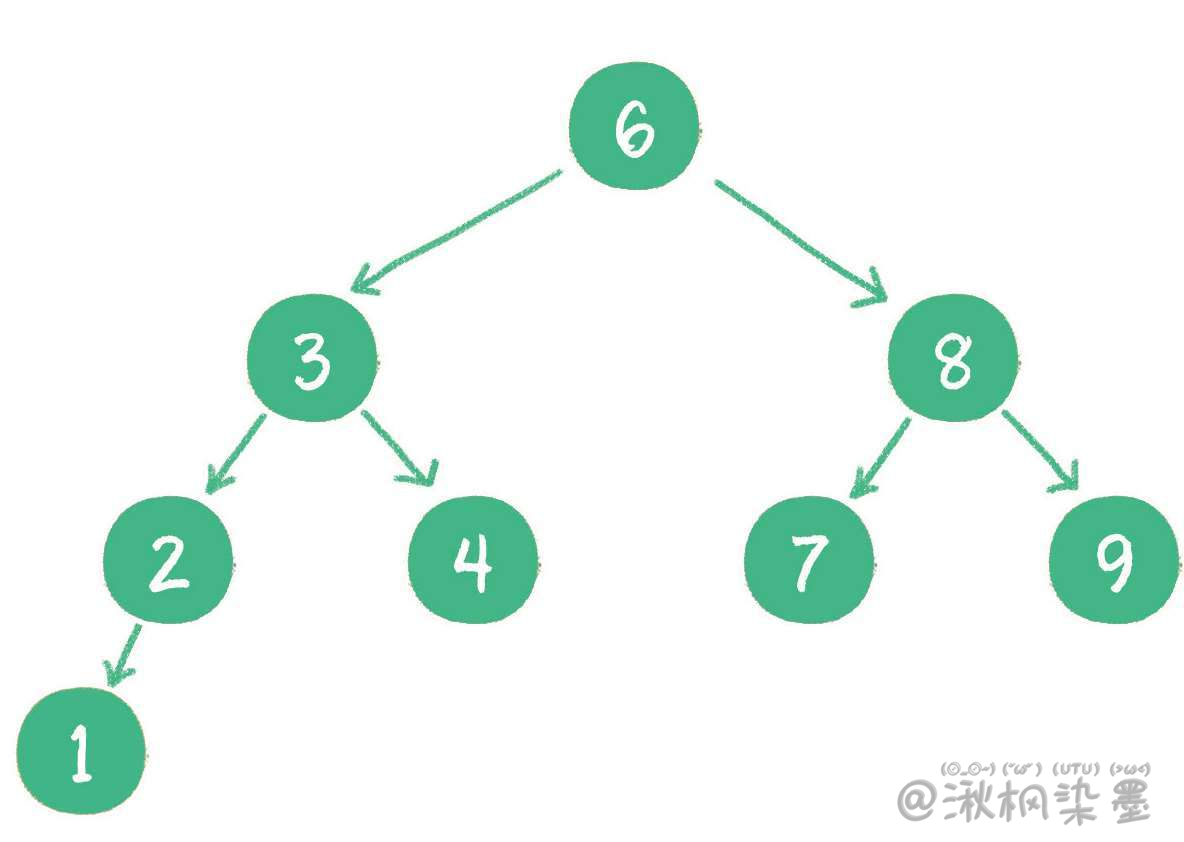

二叉查找树(binary search tree)。这种二叉树的主要作用就是进行查找操作。

二叉查找树在二叉树的基础上增加了以下几个条件。

- 如果左子树不为空,则左子树上所有节点的值均小于根节点的值;

- 如果右子树不为空,则右子树上所有节点的值均大于根节点的值;

- 左、右子树也都是二叉查找树。

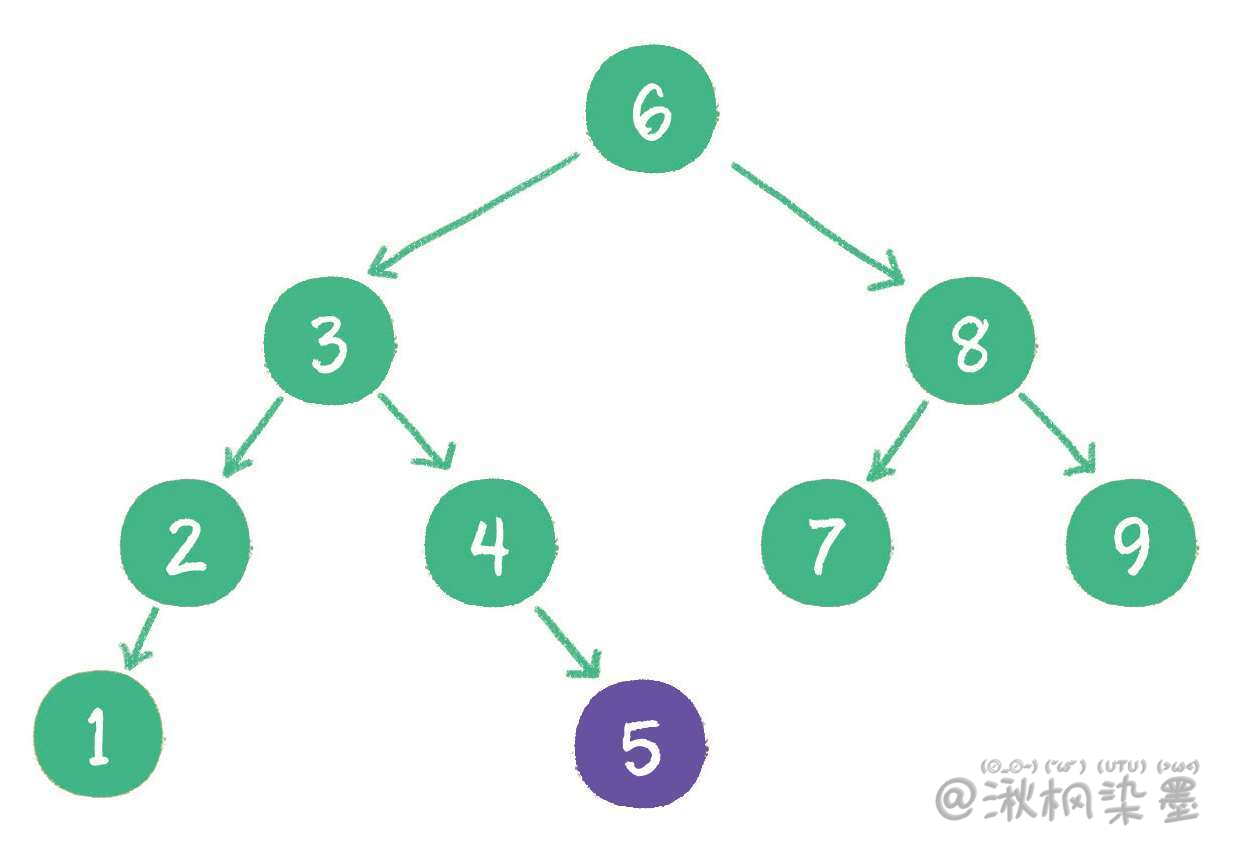

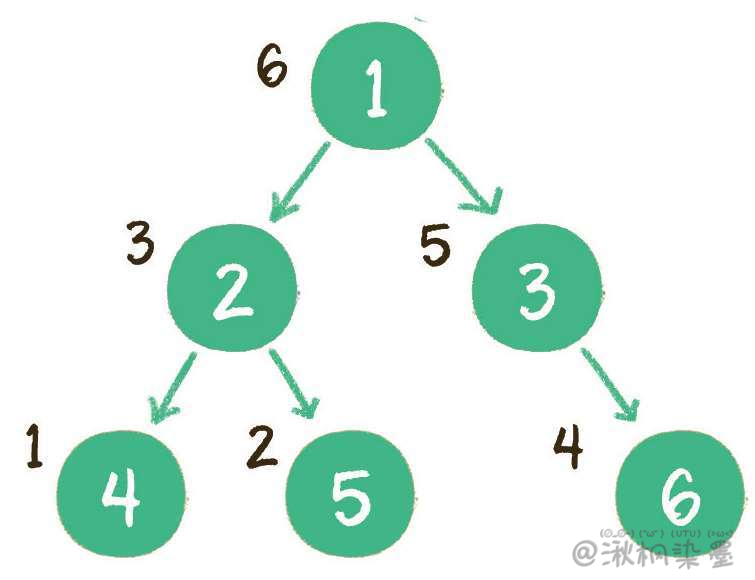

下图就是一个标准的二叉查找树:

查找值为4的节点,步骤如下:

- 访问根节点6,发现4<6;

- 访问节点6的左孩子节点3,发现4>3;

- 访问节点3的右孩子节点4,发现4=4,这正是要查找的节点。

对于一个节点分布相对均衡的二叉查找树来说,如果节点总数是n,那么搜索节点的时间复杂度就是O(logn),和树的深度是一样的。

2. 维持相对顺序

二叉查找树要求左子树小于父节点,右子树大于父节点,正是这样保证了二叉树的有序性。

因此二叉查找树还有另一个名字——二叉排序树(binary sort tree)。

新插入的节点,同样要遵循二叉排序树的原则。例如插入新元素5,由于5<6,5>3,5>4,所以5最终会插入到节点4的右孩子位置。

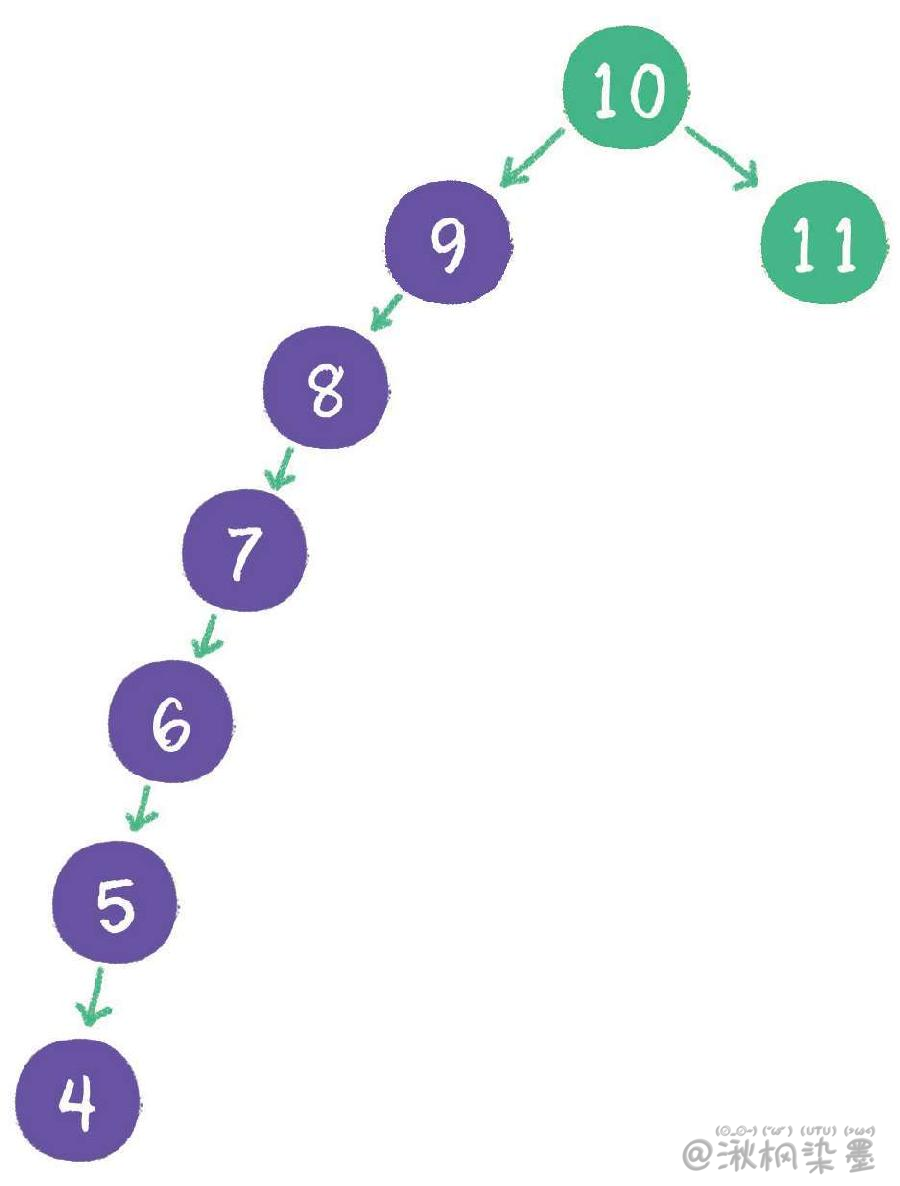

然而却隐藏着一个致命的问题。什么问题呢?下面请试着在二叉查找树中依次插入9、8、7、6、5、4,看看会出现什么结果。

不只是外观看起来变得怪异了,查询节点的时间复杂度也退化成了O(n)。

怎么解决这个问题呢?这就涉及二叉树的自平衡了。二叉树自平衡的方式有多种,如红黑树、AVL树、树堆等。

# 三:二叉树的遍历

二叉树,是典型的非线性数据结构,遍历时需要把非线性关联的节点转化成一个线性的序列,以不同的方式来遍历,遍历出的序列顺序也不同。

二叉树几种遍历方式:

- 从节点之间位置关系的角度来看,二叉树的遍历分为4种:

- 前序遍历

- 中序遍历

- 后序遍历

- 层序遍历

- 从更宏观的角度来看,二叉树的遍历归结为两大类:

- 深度优先遍历(前序遍历、中序遍历、后序遍历)

- 广度优先遍历(层序遍历)

# 3.1 深度优先遍历

深度优先和广度优先这两个概念不止局限于二叉树,它们更是一种抽象的算法思想,决定了访问某些复杂数据结构的顺序。在访问树、图,或其他一些复杂数据结构时,这两个概念常常被使用到。

所谓深度优先,顾名思义,就是偏向于纵深,"一头扎到底" 的访问方式。

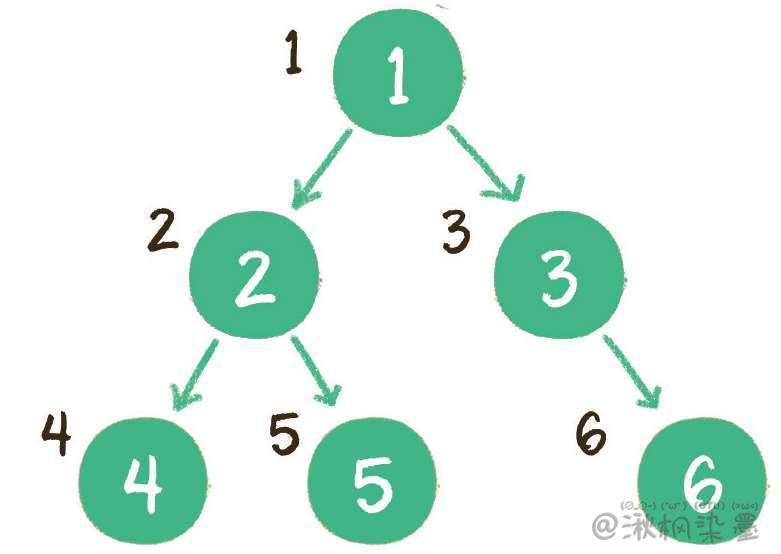

1. 前序遍历

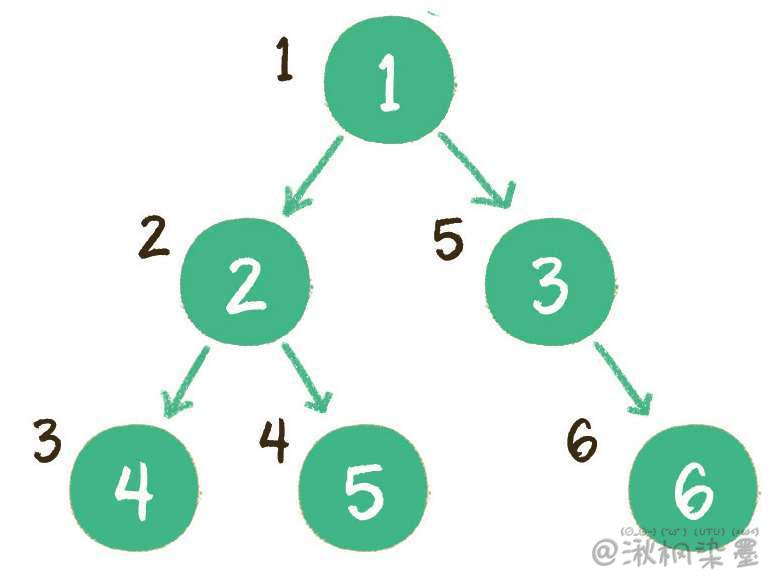

二叉树的前序遍历,输出顺序是根节点、左子树、右子树。

上图就是一个二叉树的前序遍历,每个节点左侧的序号代表该节点的输出顺序,详细步骤如下:

- 首先输出的是根节点1;

- 由于根节点1存在左孩子,输出左孩子节点2;

- 由于节点2也存在左孩子,输出左孩子节点4;

- 节点4既没有左孩子,也没有右孩子,那么回到节点2,输出节点2的右孩子节点5;

- 节点5既没有左孩子,也没有右孩子,那么回到节点1,输出节点1的右孩子节点3;

- 节点3没有左孩子,但是有右孩子,因此输出节点3的右孩子节点6。

2. 中序遍历

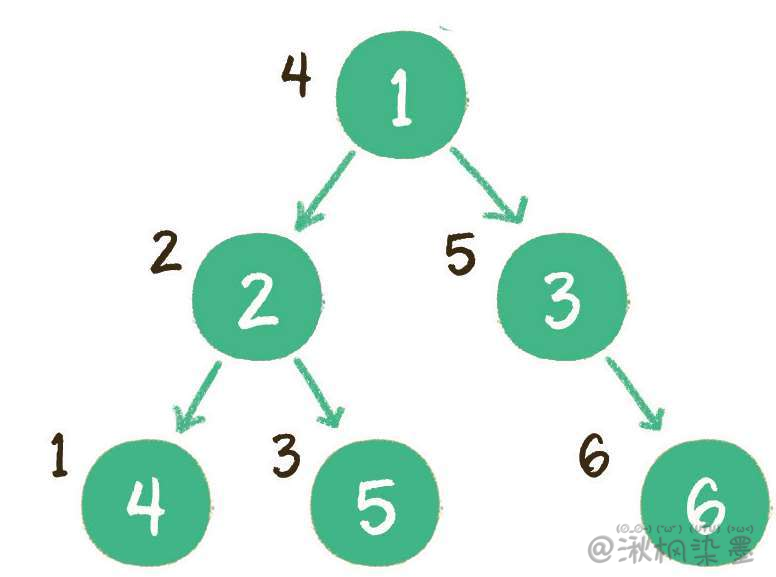

二叉树的中序遍历,输出顺序是左子树、根节点、右子树。

上图就是一个二叉树的中序遍历,每个节点左侧的序号代表该节点的输出顺序,详细步骤如下:

- 首先访问根节点的左孩子,如果这个左孩子还拥有左孩子,则继续深入访问下去,一直找到不再有左孩子的节点,并输出该节点。显然,第一个没有左孩子的节点是节点4;

- 依照中序遍历的次序,接下来输出节点4的父节点2;

- 再输出节点2的右孩子节点5;

- 以节点2为根的左子树已经输出完毕,这时再输出整个二叉树的根节点1;

- 由于节点3没有左孩子,所以直接输出根节点1的右孩子节点3;

- 最后输出节点3的右孩子节点6。

3. 后序遍历

二叉树的后序遍历,输出顺序是左子树、右子树、根节点。

上图就是一个二叉树的后序遍历,每个节点左侧的序号代表该节点的输出顺序。

代码实现

public class DepthForeach {

/**

* 构建二叉树

*

* @param inputList 输入序列

*/

public static TreeNode createBinaryTree(LinkedList<Integer> inputList) {

TreeNode node = null;

if (inputList == null || inputList.isEmpty()) {

return null;

}

Integer data = inputList.removeFirst();

if (data != null) {

node = new TreeNode(data);

node.leftChild = createBinaryTree(inputList);

node.rightChild = createBinaryTree(inputList);

}

return node;

}

/**

* 二叉树前序遍历

*

* @param node 二叉树节点

*/

public static void preOrderTraveral(TreeNode node) {

if (node == null) {

return;

}

System.out.print(node.data + " ");

preOrderTraveral(node.leftChild);

preOrderTraveral(node.rightChild);

}

/**

* 二叉树中序遍历

*

* @param node 二叉树节点

*/

public static void inOrderTraveral(TreeNode node) {

if (node == null) {

return;

}

inOrderTraveral(node.leftChild);

System.out.print(node.data + " ");

inOrderTraveral(node.rightChild);

}

/**

* 二叉树后序遍历

*

* @param node 二叉树节点

*/

public static void postOrderTraveral(TreeNode node) {

if (node == null) {

return;

}

postOrderTraveral(node.leftChild);

postOrderTraveral(node.rightChild);

System.out.print(node.data + " ");

}

/**

* 二叉树节点

*/

private static class TreeNode {

int data;

TreeNode leftChild;

TreeNode rightChild;

TreeNode(int data) {

this.data = data;

}

}

public static void main(String[] args) {

LinkedList<Integer> inputList = new LinkedList<>(Arrays.asList(3, 2, 9, null, null, 10, null,

null, 8, null, 4));

TreeNode treeNode = createBinaryTree(inputList);

System.out.print("前序遍历:");

preOrderTraveral(treeNode); // 3 2 9 10 8 4

System.out.println();

System.out.print("中序遍历:");

inOrderTraveral(treeNode); // 9 2 10 3 8 4

System.out.println();

System.out.print("后序遍历:");

postOrderTraveral(treeNode); // 9 10 2 4 8 3

}

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

代码中值得注意的一点是二叉树的构建。二叉树的构建方法有很多,这里把一个线性的链表转化成非线性的二叉树,链表节点的顺序恰恰是二叉树前序遍历的顺序。链表中的空值,代表二叉树节点的左孩子或右孩子为空的情况。

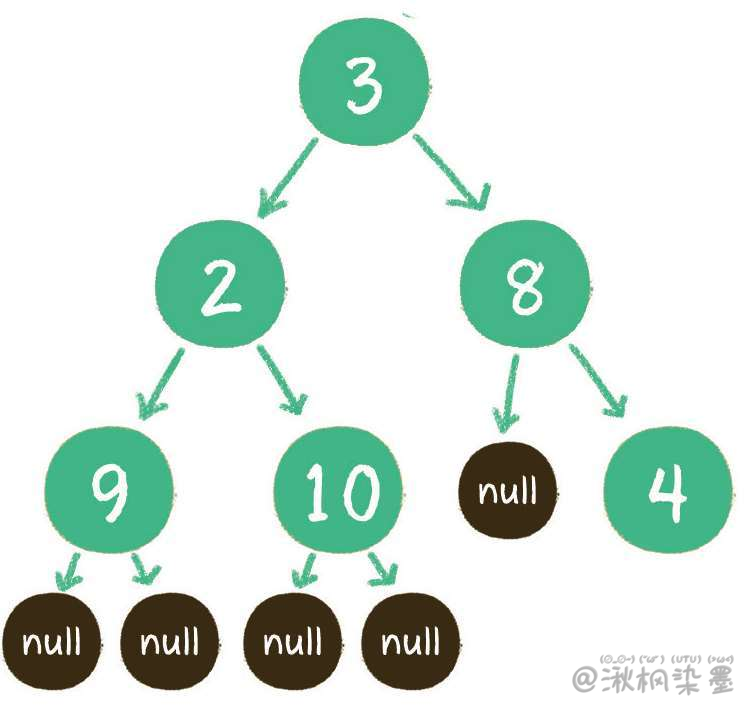

在代码的main函数中,通过 {3,2,9,null,null,10,null,null,8,null,4} 这样一个线性序列,构建成的二叉树如下。

# 3.2 广度优先遍历

如果说深度优先遍历是在一个方向上 "一头扎到底",那么广度优先遍历则恰恰相反:先在各个方向上各走出1步,再在各个方向上走出第2步、第3步……一直到各个方向全部走完。

层序遍历,顾名思义,就是二叉树按照从根节点到叶子节点的层次关系,一层一层横向遍历各个节点。

上图就是一个二叉树的层序遍历,每个节点左侧的序号代表该节点的输出顺序。

可是,二叉树同一层次的节点之间是没有直接关联的,如何实现这种层序遍历呢?这里同样需要借助一个数据结构来辅助工作,这个数据结构就是队列。

详细遍历步骤如下:

- 根节点1进入队列;

- 节点1出队,输出节点1,并得到节点1的左孩子节点2、右孩子节点3。让节点2和节点3入队;

- 节点2出队,输出节点2,并得到节点2的左孩子节点4、右孩子节点5。让节点4和节点5入队;

- 节点3出队,输出节点3,并得到节点3的右孩子节点6。让节点6入队;

- 节点4出队,输出节点4,由于节点4没有孩子节点,所以没有新节点入队;

- 节点5出队,输出节点5,由于节点5同样没有孩子节点,所以没有新节点入队;

- 节点6出队,输出节点6,节点6没有孩子节点,没有新节点入队。

代码实现

/**

* 二叉树层序遍历

* @param root 二叉树根节点

*/

public static void levelOrderTraversal(TreeNode root){

Queue<TreeNode> queue = new LinkedList<TreeNode>();

queue.offer(root);

while(!queue.isEmpty()){

TreeNode node = queue.poll();

System.out.println(node.data);

if(node.leftChild != null){

queue.offer(node.leftChild);

}

if(node.rightChild != null){

queue.offer(node.rightChild);

}

}

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

# 四:二叉堆

二叉堆本质上是一种完全二叉树,它分为两个类型。二叉堆的根节点叫作堆顶。

- 最大堆;

- 最小堆。

什么是最大堆呢?最大堆的任何一个父节点的值,都大于或等于它左、右孩子节点的值。

什么是最小堆呢?最小堆的任何一个父节点的值,都小于或等于它左、右孩子节点的值。

如何构建一个堆呢?这就需要依靠二叉堆的自我调整了。

# 4.1 二叉堆的自我调整

对于二叉堆,有如下几种操作:

- 插入节点;

- 删除节点;

- 构建二叉堆。

这几种操作都基于堆的自我调整。所谓堆的自我调整,就是把一个不符合堆性质的完全二叉树,调整成一个堆。

下面以最小堆为例:

# 4.2 插入节点

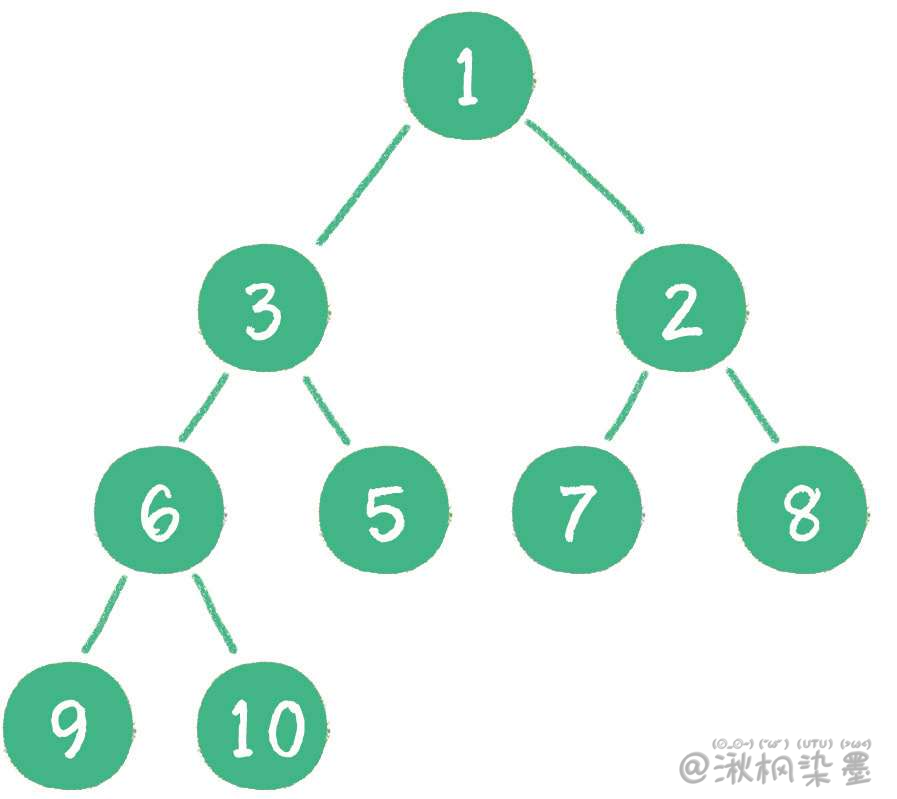

当二叉堆插入节点时,插入位置是完全二叉树的最后一个位置。例如插入一个新节点,值是 0。

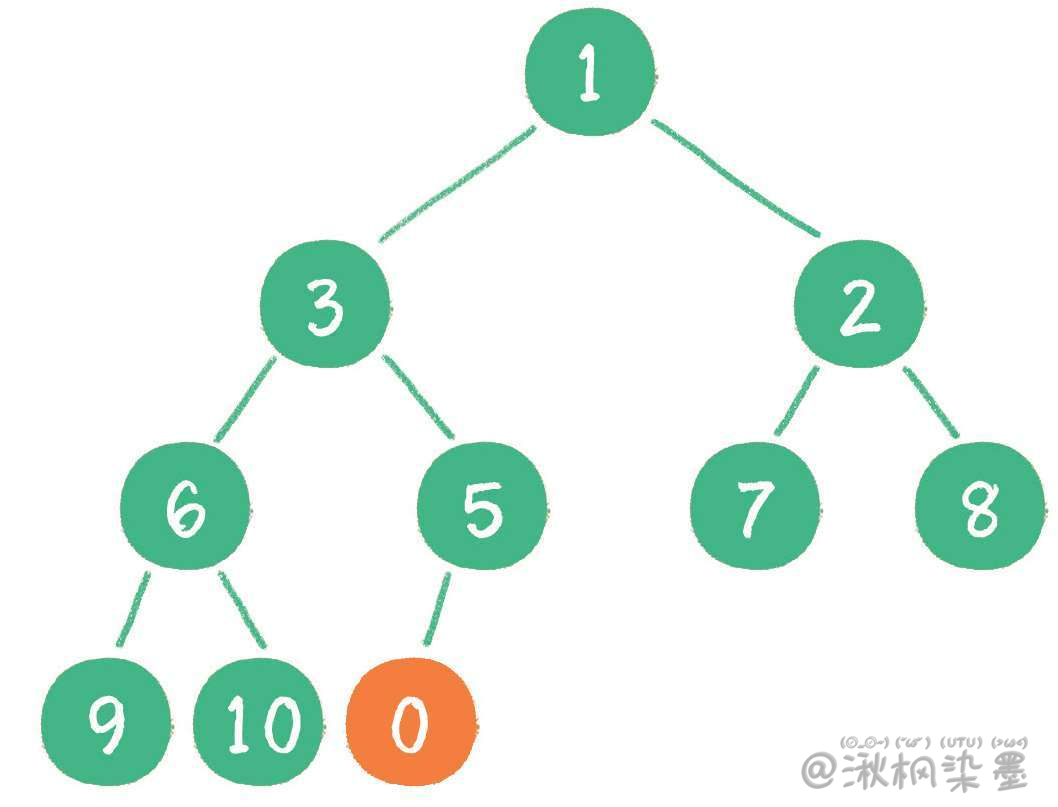

这时,新节点的父节点5比0大,显然不符合最小堆的性质。于是让新节点 "上浮",和父节点交换位置。

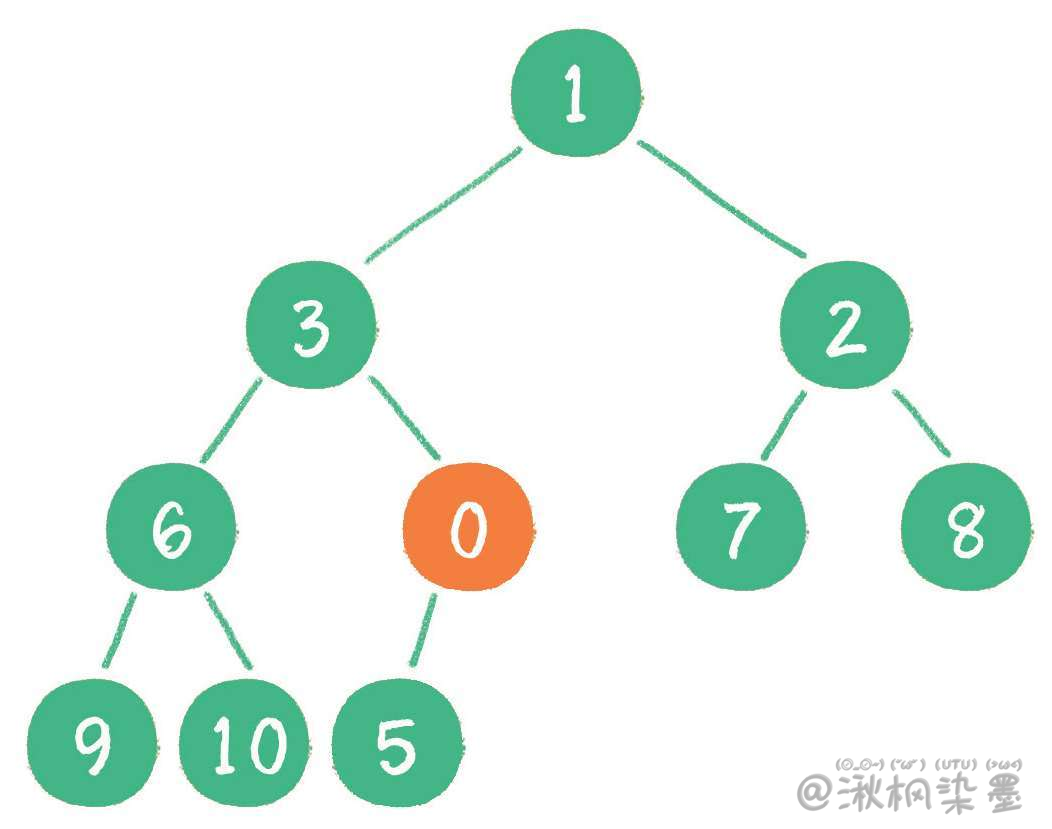

继续用节点0和父节点3做比较,因为0小于3,则让新节点继续 "上浮"。

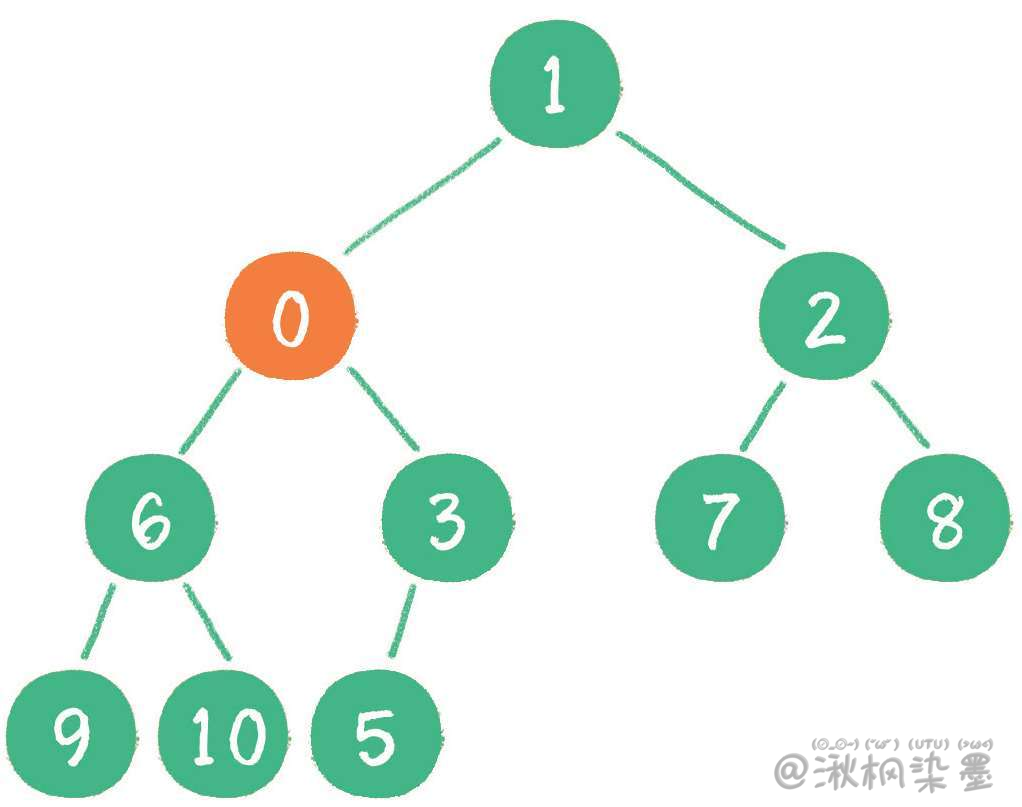

继续比较,最终新节点0 "上浮" 到了堆顶位置。

# 4.3 删除节点

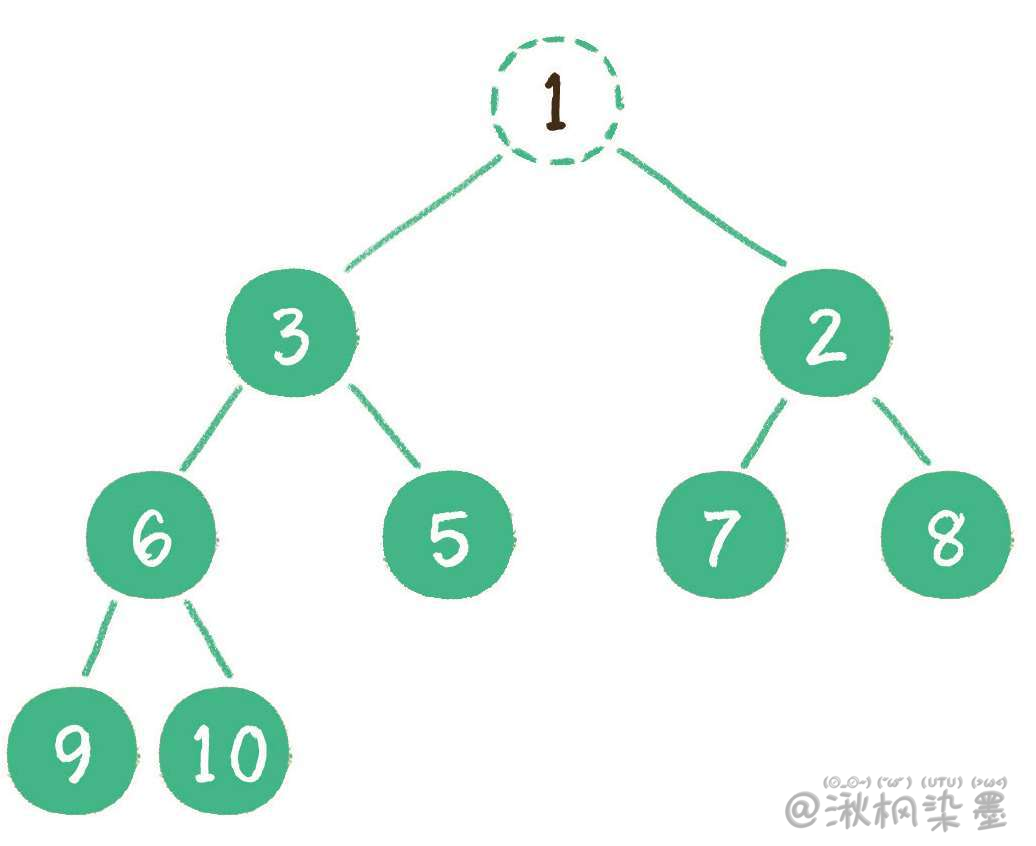

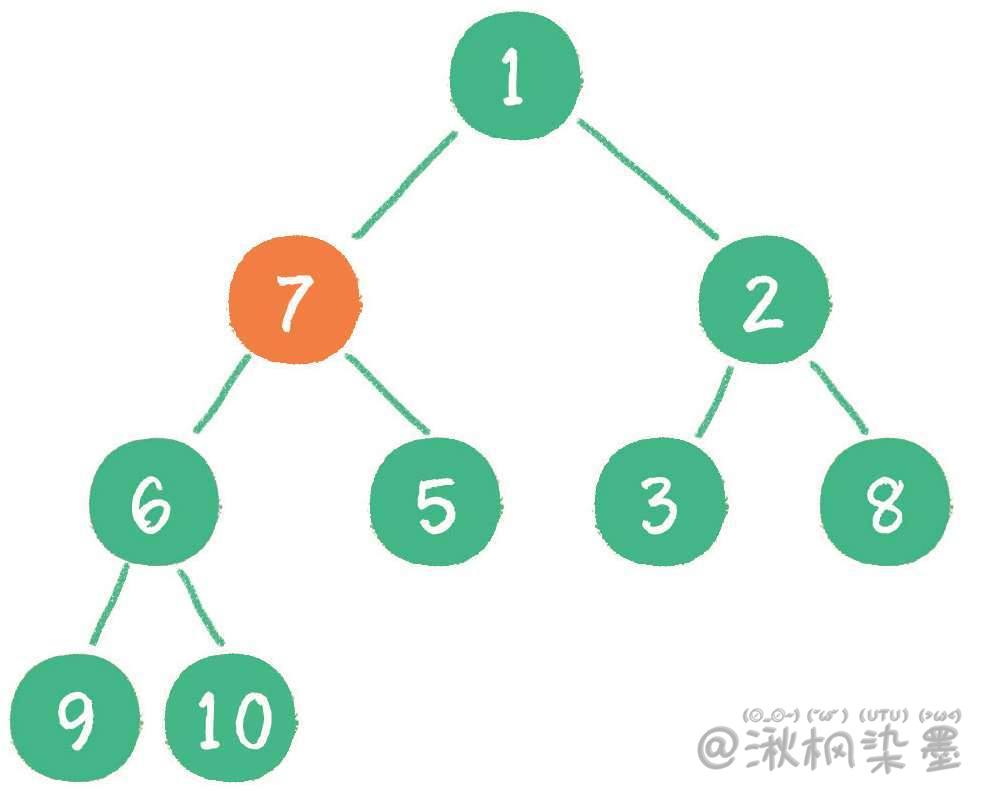

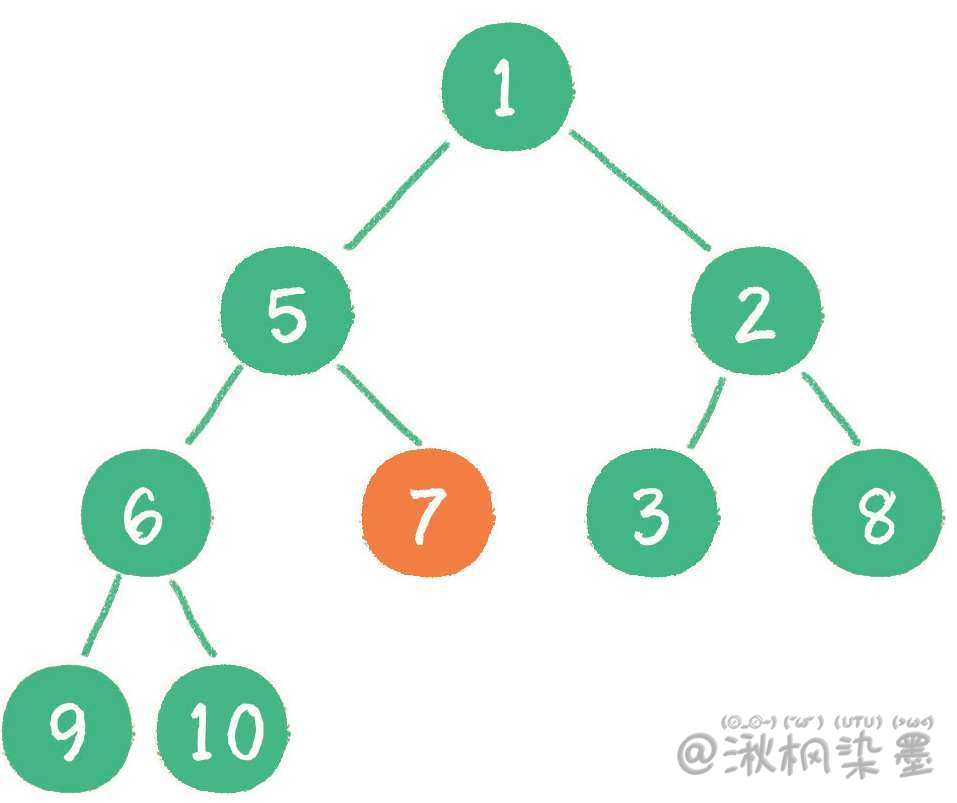

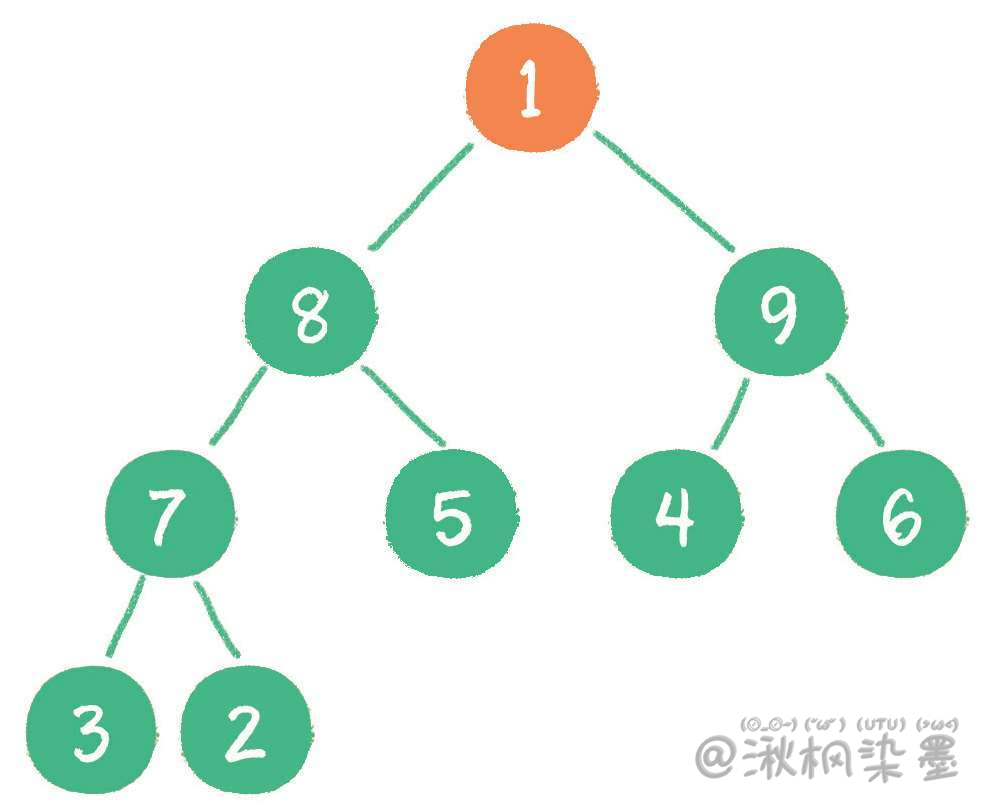

二叉堆删除节点的过程和插入节点的过程正好相反,所删除的是处于堆顶的节点。例如删除最小堆的堆顶节点1。

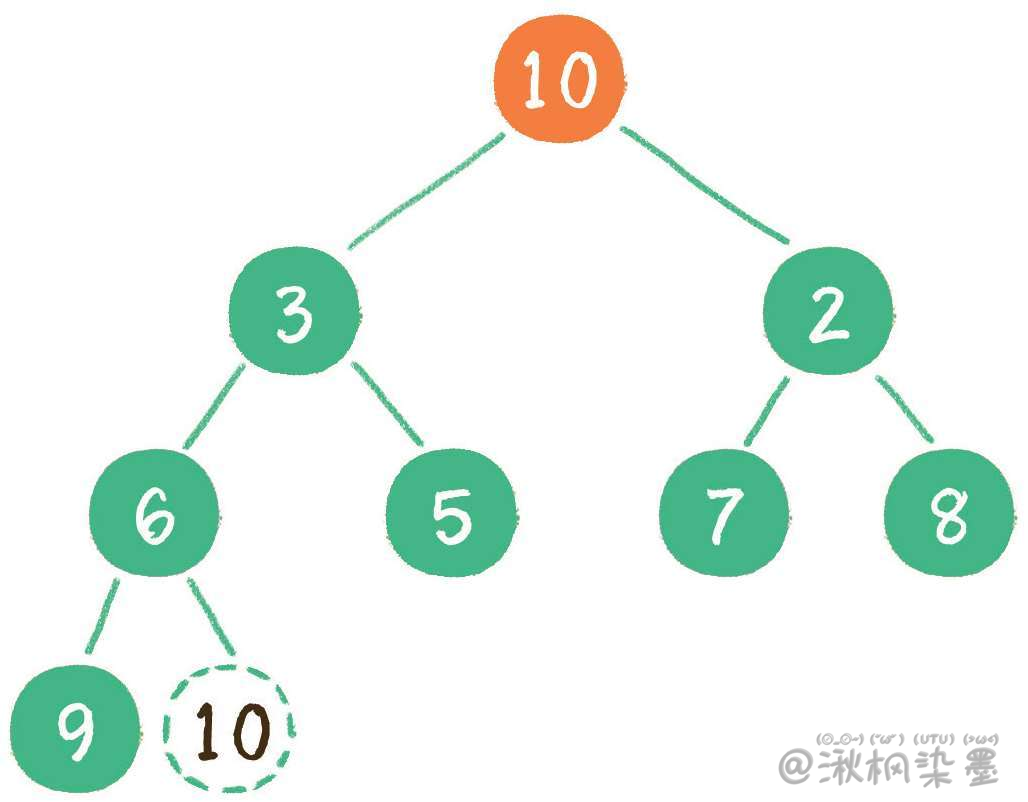

这时,为了继续维持完全二叉树的结构,我们把堆的最后一个节点10临时补到原本堆顶的位置。

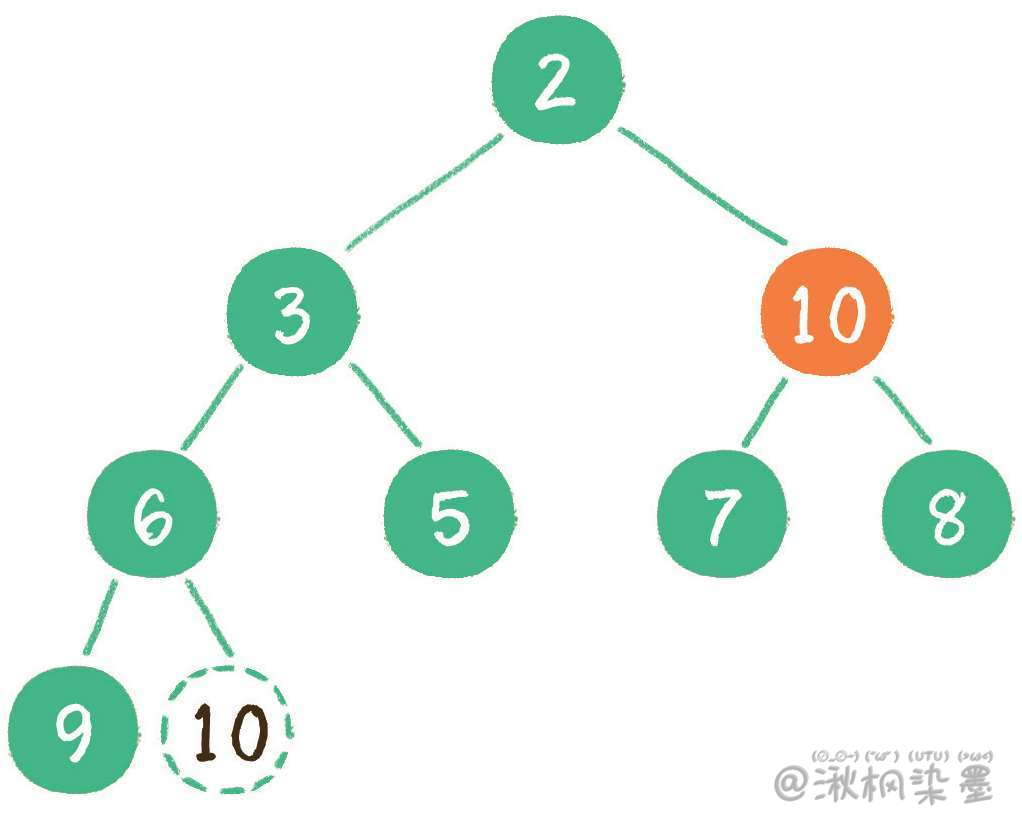

接下来,让暂处堆顶位置的节点10和它的左、右孩子进行比较,如果左、右孩子节点中最小的一个(显然是节点2)比节点10小,那么让节点10 "下沉"。

继续让节点10和它的左、右孩子做比较,左、右孩子中最小的是节点7,由于10大于7,让节点10继续 "下沉"。

# 4.4 构建二叉堆

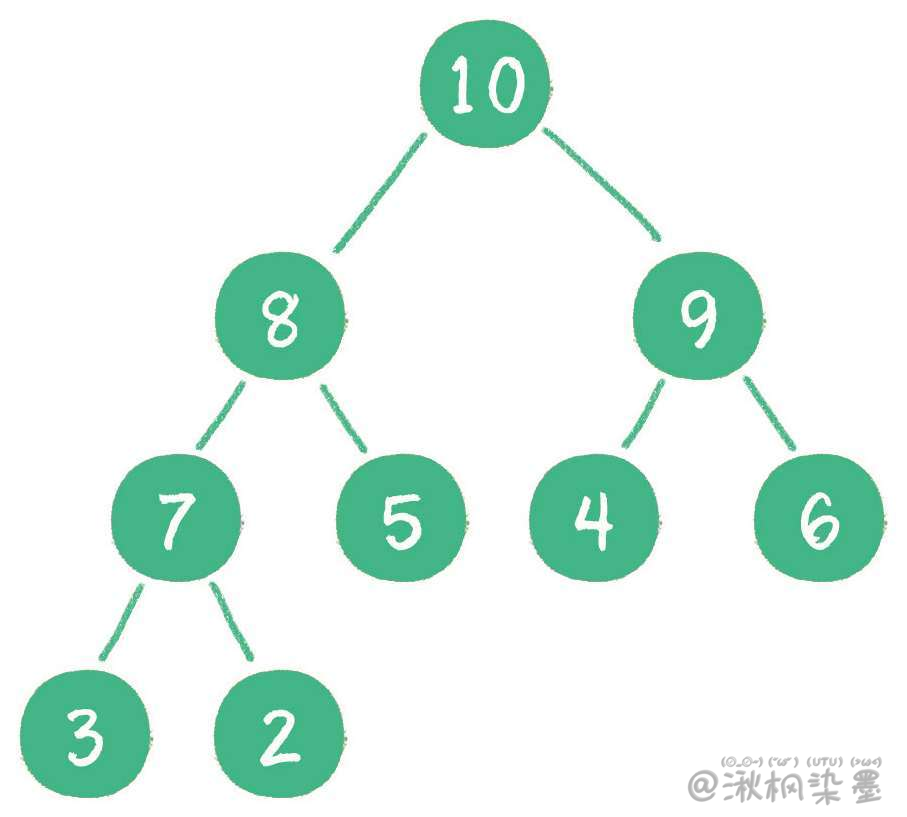

构建二叉堆,也就是把一个无序的完全二叉树调整为二叉堆,本质就是让所有非叶子节点依次 "下沉"

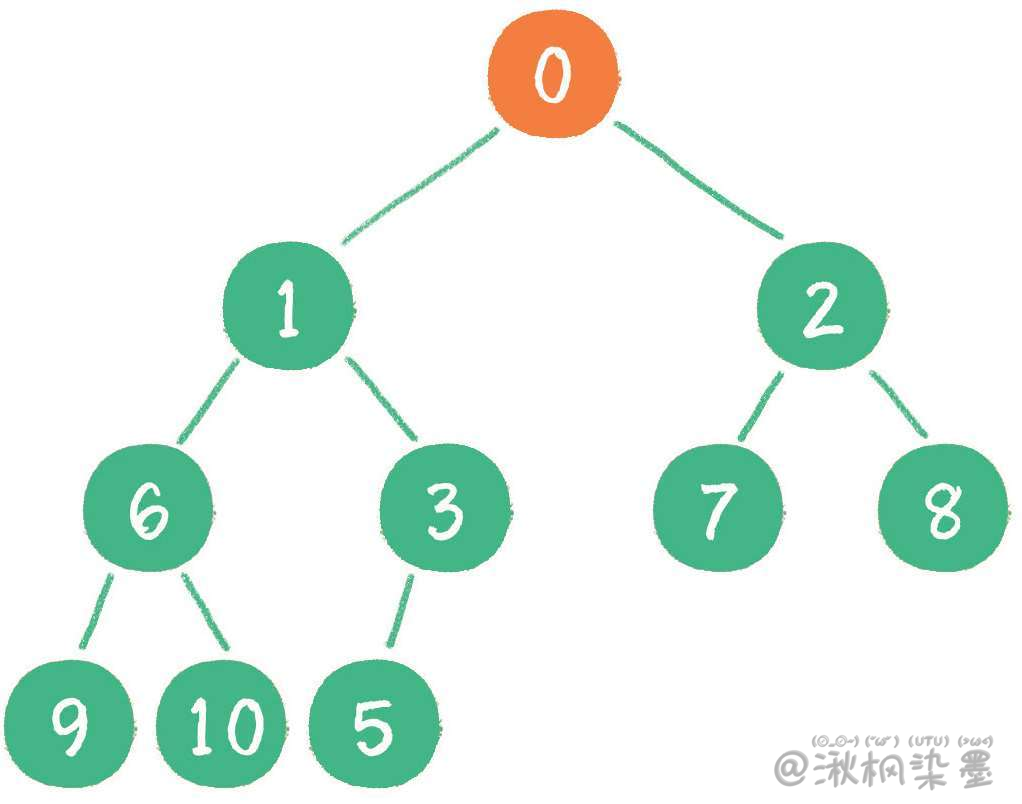

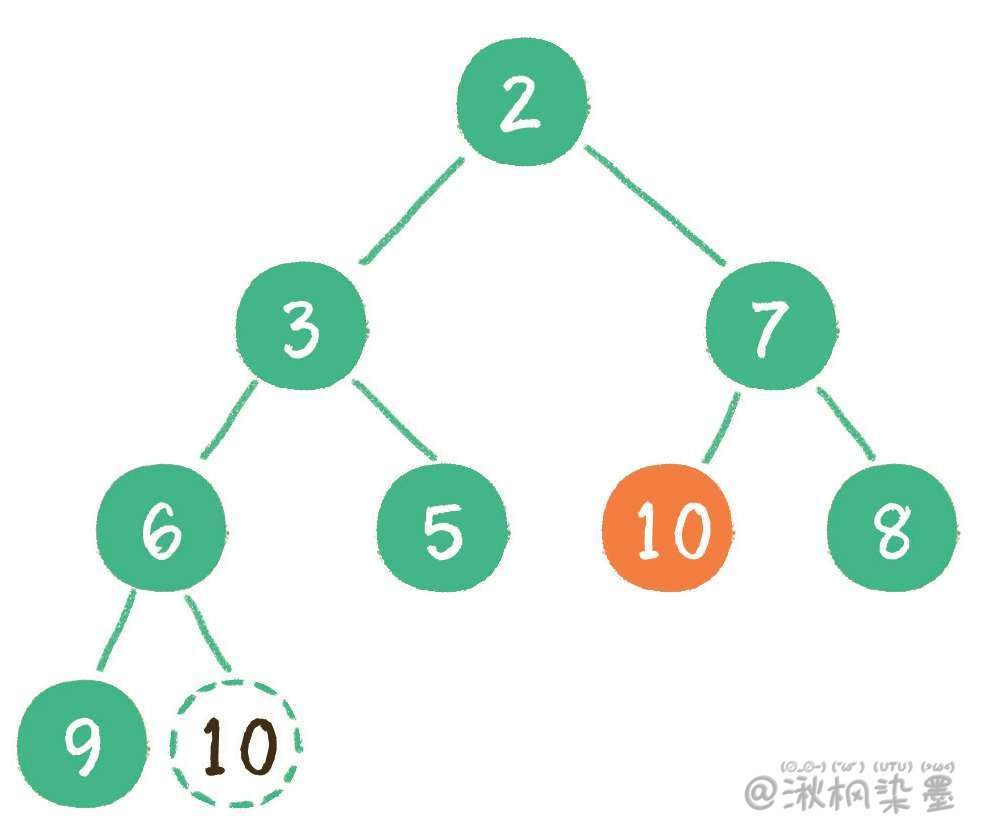

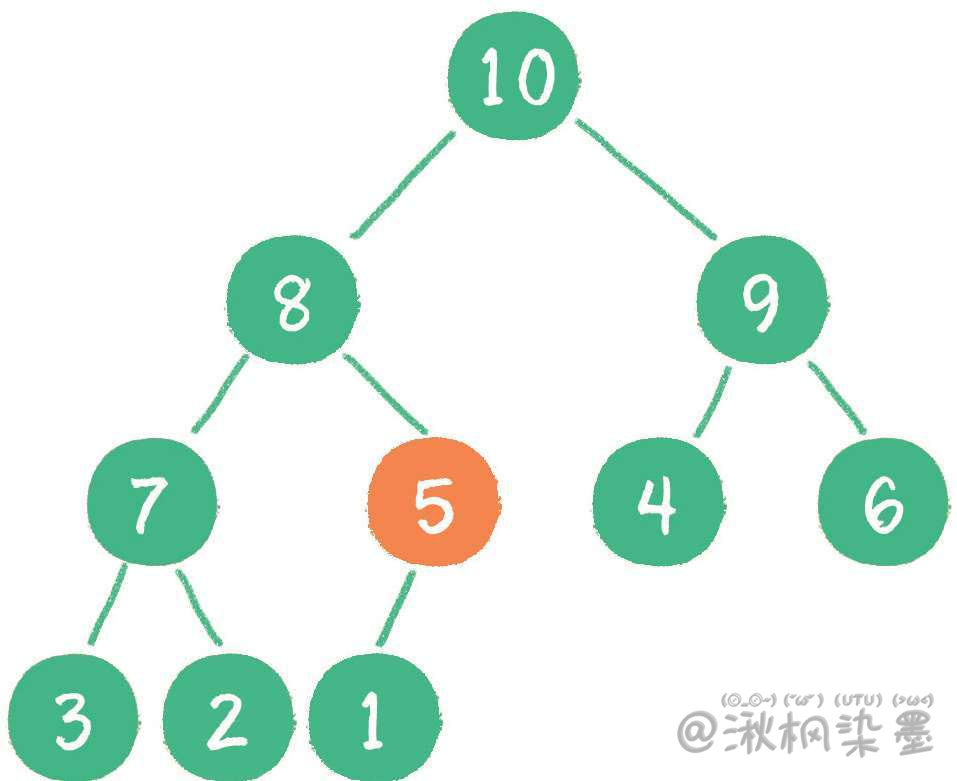

下面举一个无序完全二叉树的例子,如下图所示。

首先,从最后一个非叶子节点开始,也就是从节点10开始。如果节点10大于它左、右孩子节点中最小的一个,则节点10 "下沉"。

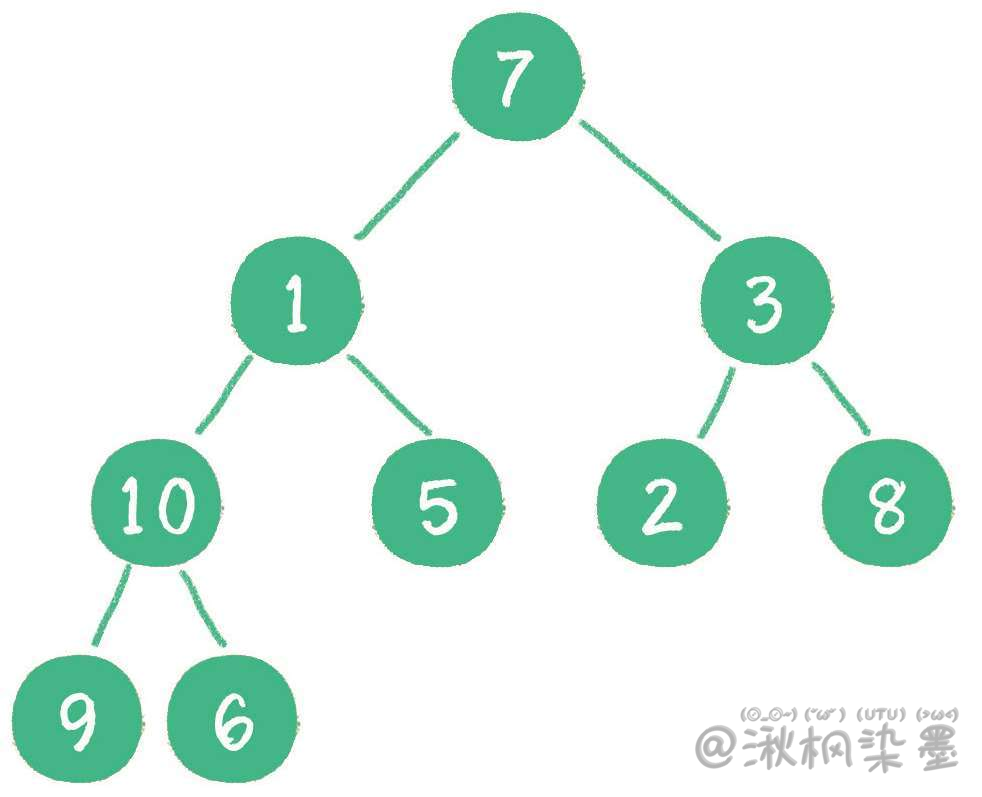

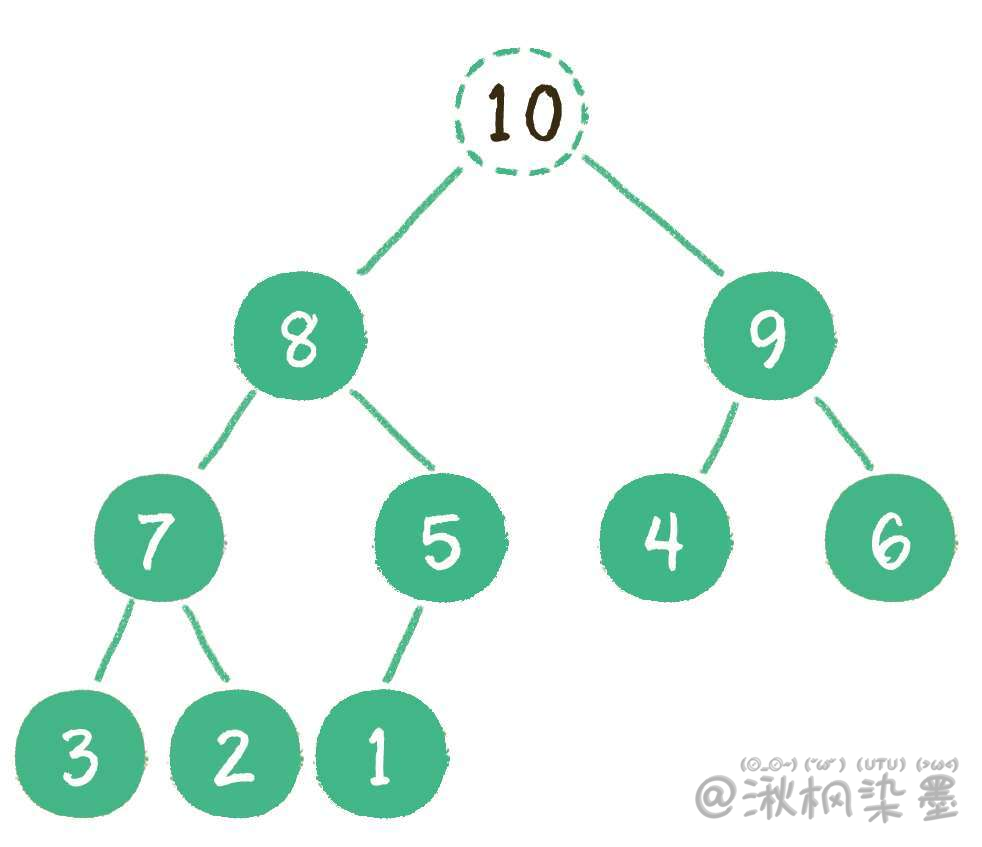

接下来轮到节点3,如果节点3大于它左、右孩子节点中最小的一个,则节点3“下沉”。

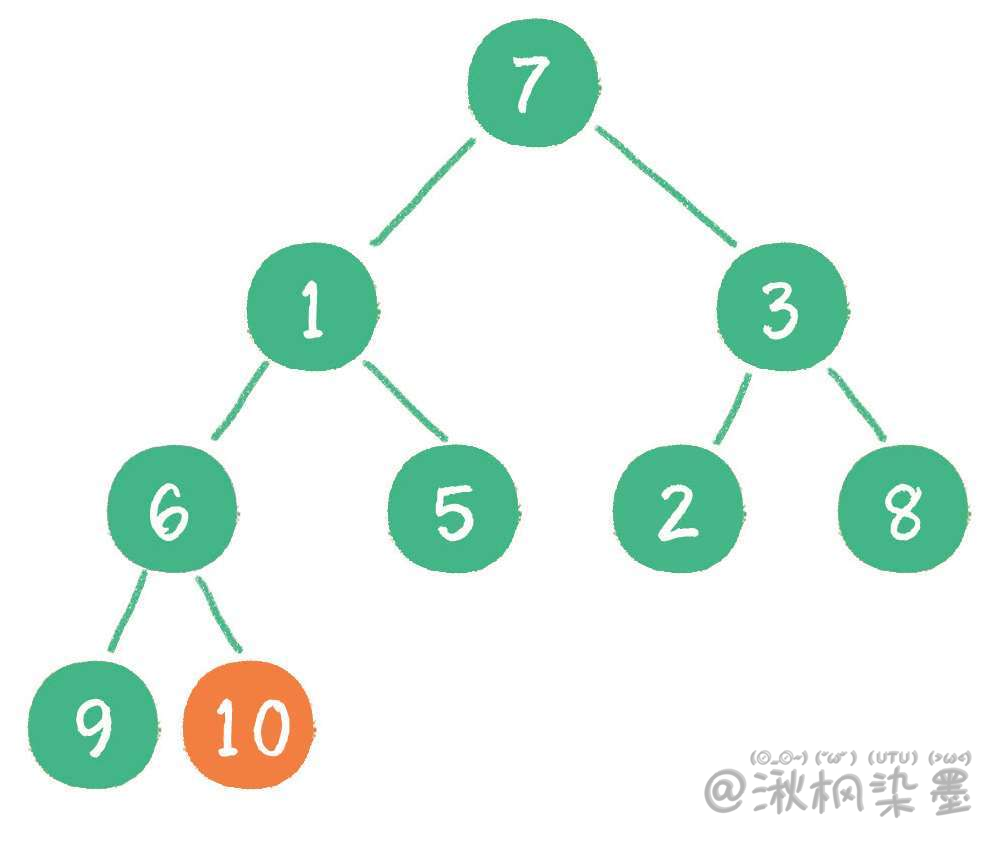

然后轮到节点1,如果节点1大于它左、右孩子节点中最小的一个,则节点1 "下沉"。事实上节点1小于它的左、右孩子,所以不用改变。

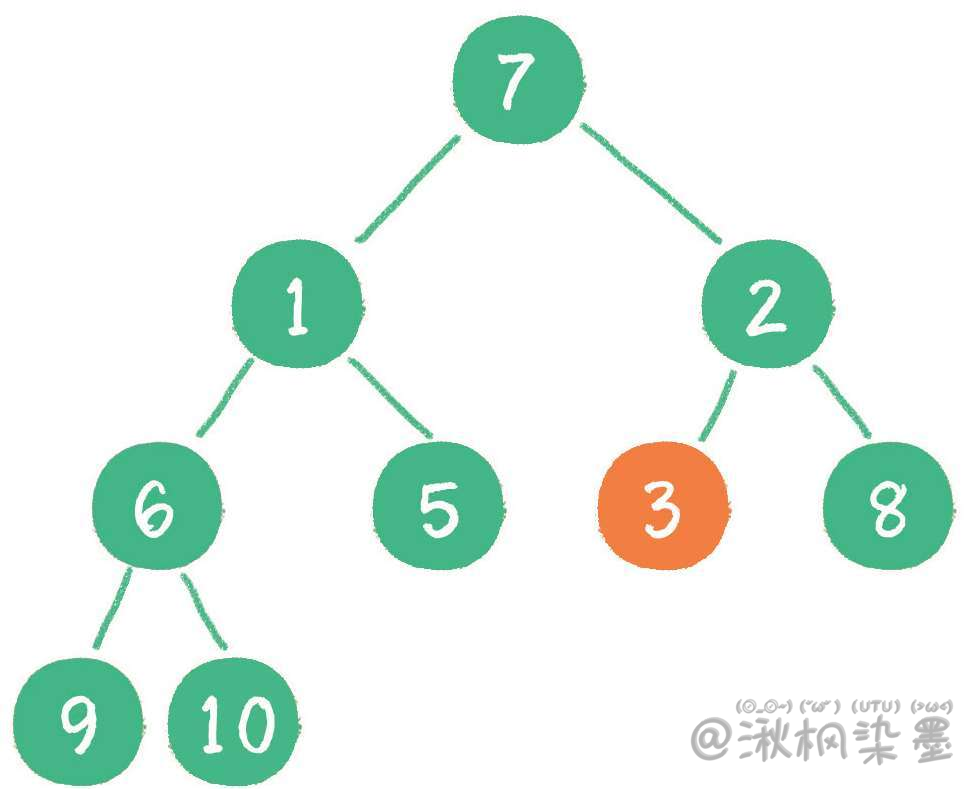

接下来轮到节点7,如果节点7大于它左、右孩子节点中最小的一个,则节点7 "下沉"。

节点7继续比较,继续 "下沉"。

# 4.5 时间复杂度

| 操作 | 时间复杂度 |

|---|---|

| 插入节点 | O(logn) |

| 删除节点 | O(logn) |

| 构建二叉堆 | O(n) |

# 4.6 代码实现

二叉堆虽然是一个完全二叉树,但它的存储方式并不是链式存储,而是顺序存储。换句话说,二叉堆的所有节点都存储在数组中。

在数组中,在没有左、右指针的情况下,如何定位一个父节点的左孩子和右孩子呢?

像上图那样,可以依靠数组下标来计算。

假设父节点的下标是parent,那么它的左孩子下标就是 2×parent+1;右孩子下标就是 2×parent+2。

例如上面的例子中,节点6包含9和10两个孩子节点,节点6在数组中的下标是3,节点9在数组中的下标是7,节点10在数组中的下标是8。

那么,

7 = 3×2+1,

8 = 3×2+2,

public class BinaryHeap {

/**

* "上浮" 调整

*

* @param array 待调整的堆

*/

public static void upAdjust(int[] array) {

int childIndex = array.length - 1;

int parentIndex = (childIndex - 1) / 2;

// temp 保存插入的叶子节点值,用于最后的赋值

int temp = array[childIndex];

while (childIndex > 0 && temp < array[parentIndex]) {

//无须真正交换,单向赋值即可

array[childIndex] = array[parentIndex];

childIndex = parentIndex;

parentIndex = (parentIndex - 1) / 2;

}

array[childIndex] = temp;

}

/**

* "下沉"调整

*

* @param array 待调整的堆

* @param parentIndex 要"下沉"的父节点

* @param length 堆的有效大小

*/

public static void downAdjust(int[] array, int parentIndex, int length) {

// temp 保存父节点值,用于最后的赋值

int temp = array[parentIndex];

int childIndex = 2 * parentIndex + 1;

while (childIndex < length) {

// 如果有右孩子,且右孩子小于左孩子的值,则定位到右孩子

if (childIndex + 1 < length && array[childIndex + 1] <

array[childIndex]) {

childIndex++;

}

// 如果父节点小于任何一个孩子的值,则直接跳出

if (temp <= array[childIndex])

break;

//无须真正交换,单向赋值即可

array[parentIndex] = array[childIndex];

parentIndex = childIndex;

childIndex = 2 * childIndex + 1;

}

array[parentIndex] = temp;

}

/**

* 构建堆

*

* @param array 待调整的堆

*/

public static void buildHeap(int[] array) {

// 从最后一个非叶子节点开始,依次做"下沉"调整

for (int i = (array.length - 2) / 2; i >= 0; i--) {

downAdjust(array, i, array.length);

}

}

public static void main(String[] args) {

int[] array = new int[]{1, 3, 2, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 0};

upAdjust(array);

System.out.println(Arrays.toString(array)); // [0, 1, 2, 6, 3, 7, 8, 9, 10, 5]

array = new int[]{7, 1, 3, 10, 5, 2, 8, 9, 6};

buildHeap(array);

System.out.println(Arrays.toString(array)); // [1, 5, 2, 6, 7, 3, 8, 9, 10]

}

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

代码中有一个优化的点,就是在父节点和孩子节点做连续交换时,并不一定要真的交换,只需要先把交换一方的值存入temp变量,做单向覆盖,循环结束后,再把temp的值存入交换后的最终位置即可。

二叉堆是实现堆排序及优先队列的基础。

# 五:优先队列

优先队列不再遵循先入先出的原则,而是分为两种情况。

- 最大优先队列,无论入队顺序如何,都是当前最大的元素优先出队;

- 最小优先队列,无论入队顺序如何,都是当前最小的元素优先出队。

要实现以上需求,利用线性数据结构并非不能实现,但是时间复杂度较高。这时候二叉堆就派上用场了。

每一次入队操作就是堆的插入操作,每一次出队操作就是删除堆顶节点。

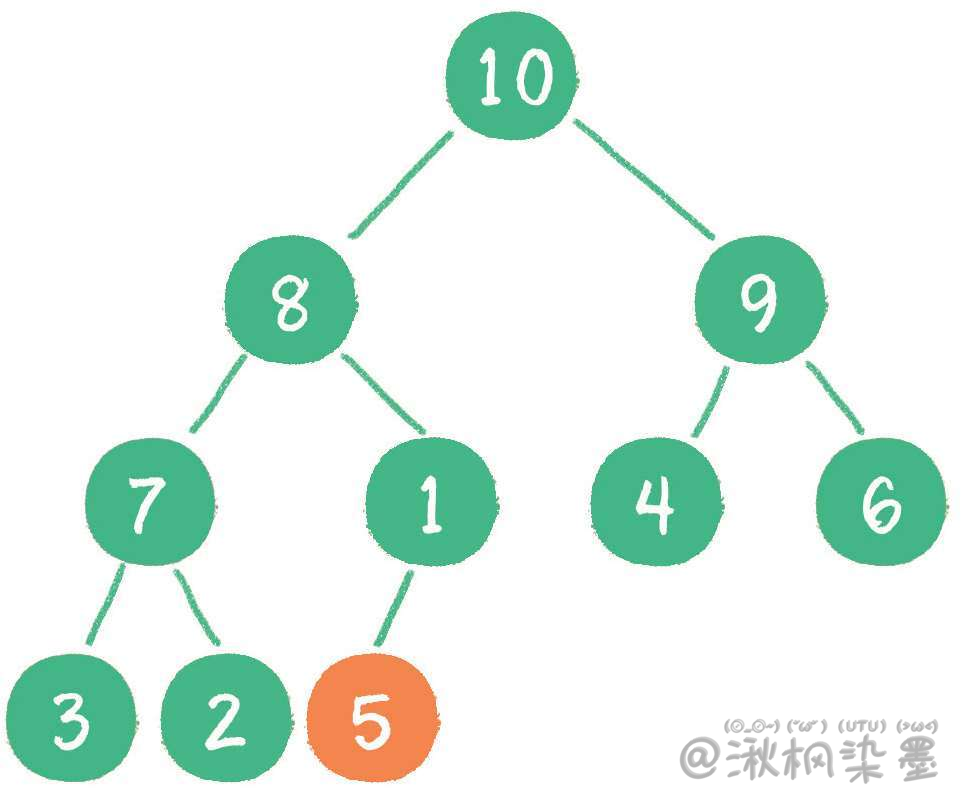

# 5.1 入队

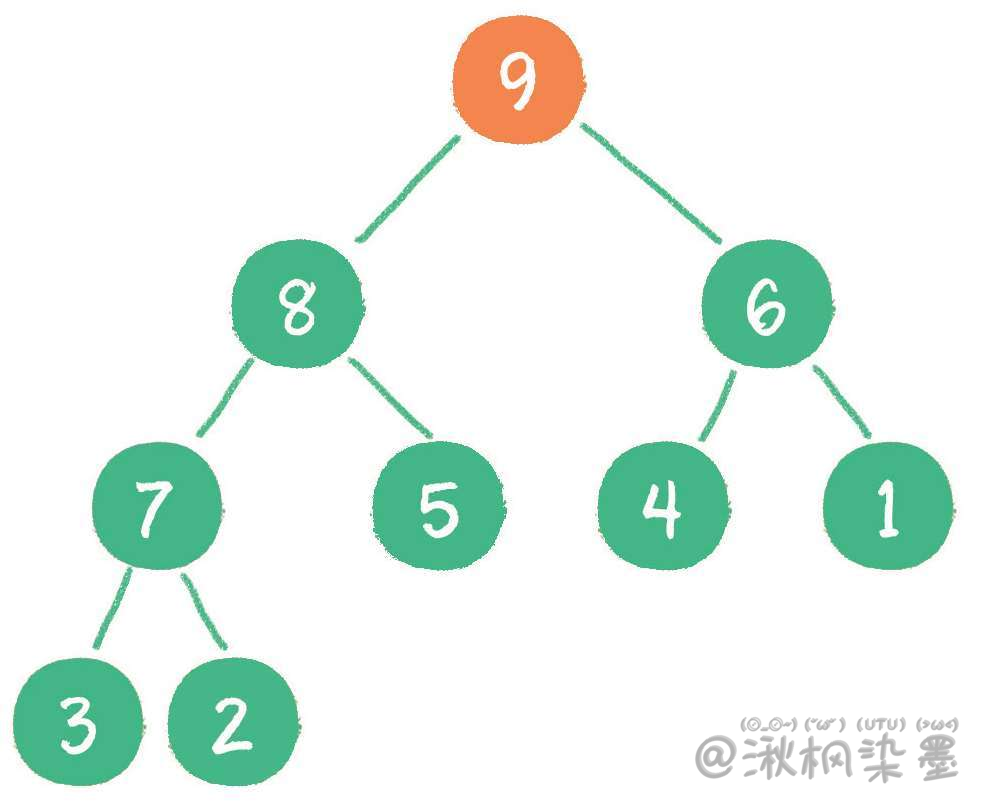

插入新节点5。

新节点5"上浮"到合适位置。

# 5.2 出队

让原堆顶节点10出队。

把最后一个节点1替换到堆顶位置。

节点1"下沉",节点9成为新堆顶。

# 5.3 时间复杂度

| 操作 | 时间复杂度 |

|---|---|

| 入队 | O(logn) |

| 出队 | O(logn) |

# 5.4 代码实现

public class PriorityQueue {

private int[] array;

private int size;

public PriorityQueue() {

// 队列初始长度为32

array = new int[32];

}

/**

* 入队

*

* @param key 入队元素

*/

public void enQueue(int key) {

// 队列长度超出范围,扩容

if (size >= array.length) {

resize();

}

array[size++] = key;

upAdjust();

}

/**

* 出队

*/

public int deQueue() throws Exception {

if (size <= 0) {

throw new Exception("the queue is empty !");

}

// 获取堆顶元素

int head = array[0];

// 让最后一个元素移动到堆顶

array[0] = array[--size];

downAdjust();

return head;

}

/**

* “上浮”调整

*/

private void upAdjust() {

int childIndex = size - 1;

int parentIndex = (childIndex - 1) / 2;

// temp 保存插入的叶子节点值,用于最后的赋值

int temp = array[childIndex];

while (childIndex > 0 && temp > array[parentIndex]) {

// 无须真正交换,单向赋值即可

array[childIndex] = array[parentIndex];

childIndex = parentIndex;

parentIndex = parentIndex / 2;

}

array[childIndex] = temp;

}

/**

* “下沉”调整

*/

private void downAdjust() {

// temp 保存父节点的值,用于最后的赋值

int parentIndex = 0;

int temp = array[parentIndex];

int childIndex = 1;

while (childIndex < size) {

// 如果有右孩子,且右孩子大于左孩子的值,则定位到右孩子

if (childIndex + 1 < size && array[childIndex + 1] >

array[childIndex]) {

childIndex++;

}

// 如果父节点大于任何一个孩子的值,直接跳出

if (temp >= array[childIndex])

break;

// 无须真正交换,单向赋值即可

array[parentIndex] = array[childIndex];

parentIndex = childIndex;

childIndex = 2 * childIndex + 1;

}

array[parentIndex] = temp;

}

/**

* 队列扩容

*/

private void resize() {

// 队列容量翻倍

int newSize = this.size * 2;

this.array = Arrays.copyOf(this.array, newSize);

}

public static void main(String[] args) throws Exception {

PriorityQueue priorityQueue = new PriorityQueue();

priorityQueue.enQueue(3);

priorityQueue.enQueue(5);

priorityQueue.enQueue(10);

priorityQueue.enQueue(2);

priorityQueue.enQueue(7);

System.out.println("出队元素:" + priorityQueue.deQueue()); // 出队元素:10

System.out.println("出队元素:" + priorityQueue.deQueue()); // 出队元素:7

}

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

上述代码采用数组来存储二叉堆的元素,因此当元素数量超过数组长度时,需要进行扩容来扩大数组长度。

# 五:参考文献

- 《大话数据结构 — 程杰》

- 《漫画算法 — 魏梦舒》